技术特征:

1.一种电极组件,其通过第一电极、第二电极和介于它们之间的分离膜以轴为中心卷绕而对芯部和外周面进行定义,该电极组件的特征在于,上述第一电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的无涂层部,上述无涂层部的一部分在上述电极组件的半径方向上折弯而形成包括上述无涂层部的重叠层的折弯表面区域,在上述折弯表面区域的一部分区域中,在上述电极组件的卷取轴方向上,上述无涂层部的层叠数为10以上。2.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,在将上述第一电极的总卷绕圈数定义为n1,将对第k个卷绕圈位置的卷绕圈索引k除以总卷绕圈数n1而运算得到的值定义为相对于卷绕圈索引k的相对半径位置r

1,k

时,相对于无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

1,k

的半径方向区间的长度比率为至少30%以上,其中,k是1~n1的自然数。3.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,相对于无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

1,k

的半径方向区间长度比率为30%至85%。4.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,上述第二电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的无涂层部,上述无涂层部的一部分在上述电极组件的半径方向上被折弯,从而形成包括上述无涂层部的重叠层的折弯表面区域,在上述折弯表面区域的一部分区域中,在上述电极组件的卷取轴方向上,上述无涂层部的层叠数为10以上。5.根据权利要求4所述的电极组件,其特征在于,在将上述第二电极的总卷绕圈数定义为n2,将对第k个卷绕圈位置的卷绕圈索引k除以总卷绕圈数n2而运算得到的值定义为相对于卷绕圈索引k的相对半径位置r

2,k

时,相对于上述无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

2,k

的半径方向区间的长度比率为至少30%以上,其中,k是1~n2的自然数。6.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,相对于上述无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

2,k

的半径方向区间的长度比率为30%至85%。7.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

1,1

到预设的第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

1,k*

为止的区间的无涂层部的高度低于卷绕圈数k* 1的相对半径位置r

1,k* 1

至相对半径位置1的区间的无涂层部的高度。8.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

1,1

到预设的第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

1,k*

为止的区间的无涂层部的高度低于折弯的无涂层部重叠而形成的上述折弯表面区域的高度。9.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

1,1

到第k*个卷绕圈

的第一相对半径位置r

1,k*

为止的区间不向电极组件的芯部折弯。10.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在第二电极的卷绕结构中,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

2,1

到预设的第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

2,k*

为止的区间的无涂层部的高度低于第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

至相对半径位置1的区间的无涂层部的高度。11.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

2,1

到预设的第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

2,k*

为止的区间的无涂层部的高度低于折弯的无涂层部重叠而形成的折弯表面区域的高度。12.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

2,1

到预设的第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

2,k*

为止的区间的无涂层部不向电极组件的芯部折弯。13.根据权利要求1或4所述的电极组件,其特征在于,上述第一电极或第二电极的无涂层部被分割成彼此能够独立地折弯的多个截片。14.根据权利要求13所述的电极组件,其特征在于,多个截片分别具备以折弯线为底边的几何学图形的形态,上述几何学图形是由一个以上的直线、一个以上的曲线或它们的组合连接而成的。15.根据权利要求14所述的电极组件,其特征在于,随着从底边靠近上部,上述几何学图形的宽度阶段性地或连续地减小。16.根据权利要求15所述的电极组件,其特征在于,上述几何学图形的底边和交叉于该底边的侧边之间的下部内角为60度至85度。17.根据权利要求16所述的电极组件,其特征在于,上述多个截片的上述下部内角沿着与上述电极组件的卷绕方向平行的一个方向阶段性地或逐渐地增加。18.根据权利要求14所述的电极组件,其特征在于,多个截片分别具备以折弯线作为底边的梯形图形的形态,在将以上述电极组件的芯部中心为基准配置了截片的卷绕圈的半径设为r,将与截片的下部对应的卷绕圈的圆弧长度设为l

arc

,将截片的应用与半径为r的卷绕圈相邻配置的一对截片的侧边彼此平行的假设时的下部内角设为θ

assumption

时,上述相邻配置的一对截片的实际下部内角θ

real

满足下面的数学式:θ

real

>θ

assumption

θ

assumption

=90

°‑

360

°

*(l

arc

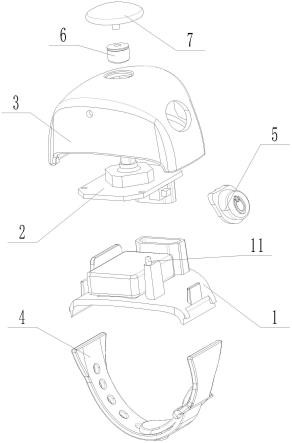

/2πr)*0.5。19.根据权利要求18所述的电极组件,其特征在于,以上述电极组件的芯部中心为基准,与对应于上述截片的下部的卷绕圈的圆弧长度l

arc

对应的圆周角为45度以下。20.根据权利要求18所述的电极组件,其特征在于,以上述电极组件的芯部中心为基准,将配置在半径为r的卷绕圈的相邻的截片的重叠率定义为数学式(θ

real

/θ

assumptoin-1)时,截片的重叠率大于0且0.05以下。21.根据权利要求14所述的电极组件,其特征在于,以上述电极组件的芯部中心为基准绘制出通过与配置在半径为r的卷绕圈的相邻的一

对截片的假设圆时,通过各个截片的一对圆弧彼此重叠。22.根据权利要求21所述的电极组件,其特征在于,将重叠的圆弧的长度相对于通过各个截片的圆弧的长度的比率定义为截片的重叠率时,截片的重叠率大于0且0.05以下。23.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,从第一个卷绕圈的相对半径位置r

1,1

到第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

1,k*

为止的区间的无涂层部,其高度低于相对半径位置r

1,k* 1

至相对半径位置1的区间的无涂层部的高度,且不向芯部侧折弯。24.根据权利要求23所述的电极组件,其特征在于,与相对半径位置r

1,1

到r

1,k*

对应的上述第一电极的长度相对于与相对半径位置r

1,k* 1

至1对应的上述第一电极的长度的比为1%至30%。25.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

1,k* 1

的无涂层部折弯长度fd

1,k* 1

比第一个卷绕圈的相对半径位置r

1,1

至第k*个相对半径位置r

1,k*

的半径方向长度短。26.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,将上述电极组件的芯部半径定义为r

c

,从芯部的中心到0.90r

c

区间未被位于第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

1,k* 1

至1的区间的无涂层部的折弯部遮蔽。27.根据权利要求26所述的电极组件,其特征在于,第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

1,k* 1

的无涂层部折弯长度fd

1,k* 1

、芯部的半径r

c

及相对半径位置r

1,k* 1

从电极组件的中心分开的距离d

1,k* 1

满足下面的数学式:fd

1,k* 1

0.90*r

c

≤d

1,k* 1

。28.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷绕结构中,第一个卷绕圈的相对半径位置r

2,1

至第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

2,k*

的区间的无涂层部,其高度低于第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

至相对半径位置1的区间的无涂层部的高度,且不向芯部侧折弯。29.根据权利要求28所述的电极组件,其特征在于,与相对半径位置r

2,1

到r

2,k*

对应的上述第二电极的长度相对于与相对半径位置r

2,k* 1

至1对应的上述第二电极的长度的比为1%至30%。30.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷取结构中,位于第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

的无涂层部的折弯长度fd

2,k* 1

比第一个卷绕圈的相对半径位置r

2,1

至第k*个卷绕圈的第一相对半径位置r

2,k*

的半径方向长度短。31.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷取结构中,在将上述电极组件的芯部半径定义为r

c

时,从芯部的中心到0.90r

c

区间不被位于第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

至相对半径位置1的区间的第二电极的无涂层部的折弯部遮蔽。32.根据权利要求31所述的电极组件,其特征在于,

第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

的无涂层部折弯长度fd

2,k* 1

、芯部的半径r

c

及相对半径位置r

2,k* 1

从电极组件的中心分开的距离d

2,k* 1

满足下面的数学式:fd

2,k* 1

0.90*r

c

≤d

2,k* 1

。33.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

1,k* 1

至预设的第k@个卷绕圈的第二相对半径位置r

1,k@

的区间的无涂层部分割成多个截片且其高度沿着与卷取方向平行的一个方向逐渐地或阶段性地增加。34.根据权利要求33所述的电极组件,其特征在于,相对半径位置r

1,k* 1

至r

1,k@

的区间的半径方向长度与除了芯部之外的第一电极的卷绕结构的半径之比为1%至56%。35.根据权利要求2所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,从预设的第k@ 1个卷绕圈的相对半径位置r

1,k@ 1

到相对半径位置1为止的第一电极的无涂层部被分割成多个截片,多个截片的高度从相对半径位置r

1,k@ 1

到相对半径位置1为止实质上相同。36.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷绕结构中,第k* 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k* 1

至预设的第k@个卷绕圈的第二相对半径位置r

2,k@

的区间的无涂层部被分割成多个截片且其高度沿着与卷绕方向平行的一个方向而阶段性地或逐渐地增加。37.根据权利要求36所述的电极组件,其特征在于,相对半径位置r

2,k* 1

至r

2,k@

的区间的半径方向长度与除了芯部之外的第二电极的卷绕结构的半径之比为1%至56%。38.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷绕结构中,从第k@ 1个卷绕圈的第二相对半径位置r

2,k@ 1

到相对半径位置1为止的第二电极的无涂层部被分割成多个截片,多个截片高度从第k@ 1个卷绕圈的相对半径位置r

2,k@ 1

到相对半径位置1为止实质上相同。39.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,在上述第一电极的卷绕结构中,向上述电极组件的半径方向折弯的无涂层部被分割成能够独立地折弯的多个截片,多个截片的卷取轴方向的高度及卷取方向的宽度中的至少一个个别地或按照各个组沿着与卷绕方向平行的一个方向逐渐地或阶段性地增加。40.根据权利要求4所述的电极组件,其特征在于,在上述第二电极的卷绕结构中,向上述电极组件的半径方向折弯的无涂层部被分割成能够独立地折弯的多个截片,多个截片的卷取轴方向的高度及卷取方向的宽度中的至少一个个别地或按照各个组沿着与卷绕方向平行的一个方向逐渐地或阶段性地增加。41.根据权利要求13所述的电极组件,其特征在于,多个截片分别满足以下条件中的至少一个以上的条件:在卷取方向上的1mm至11mm的宽度条件;在卷取轴方向上的2mm至10mm的高度条件;及卷取方向上的0.05mm至1mm的分开间距条件。

42.根据权利要求13所述的电极组件,其特征在于,截断槽介于上述多个截片之间,在上述截断槽的下端与上述第一电极或上述第二电极的活性物质层之间具备规定的间隙。43.根据权利要求42所述的电极组件,其特征在于,上述间隙的长度为0.2mm至4mm。44.根据权利要求13所述的电极组件,其特征在于,多个截片沿着上述电极组件的卷取方向形成多个截片组,关于属于相同的截片组的截片,卷取方向上的宽度、卷取轴方向上的高度及卷取方向上的分开间距中的至少一个以上实质上彼此相同。45.根据权利要求44所述的电极组件,其特征在于,关于属于相同的截片组的截片,随着靠近与上述电极组件的卷取方向平行的一个方向,卷取方向上的宽度、卷取轴方向上的高度及卷取方向上的分开间距中的至少一个逐渐地或阶段性地增加。46.根据权利要求44所述的电极组件,其特征在于,在多个截片组中的至少一部分配置在与电极组件的相同的卷绕圈。47.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,通过上述第一电极的无涂层部形成的折弯表面区域从上述电极组件的外周侧向芯部侧包括层叠数增加区间和层叠数均匀区间,上述层叠数增加区间被定义为无涂层部的层叠数随着靠近电极组件的芯部而增加的区间,上述层叠数均匀区间被定义为从上述无涂层部的层叠数增加停止的位置到上述无涂层部开始折弯的半径位置为止的区间,上述层叠数均匀区间的半径方向长度与从无涂层部开始折弯的卷绕圈到无涂层部的折弯结束的卷绕圈为止的半径方向长度之比为30%以上。48.根据权利要求5所述的电极组件,其特征在于,通过上述第二电极的无涂层部形成的折弯表面区域从上述电极组件的外周侧向芯部侧包括层叠数增加区间和层叠数均匀区间,上述层叠数增加区间被定义为无涂层部的层叠数随着靠近电极组件而增加的区间,上述层叠数均匀区间被定义为从上述无涂层部的层叠数增加停止的位置到上述无涂层部开始折弯的半径位置为止的区间,上述层叠数均匀区间的半径方向长度与无涂层部开始折弯的卷绕圈到无涂层部结束折弯的卷绕圈为止的半径方向长度之比为30%以上。49.根据权利要求4所述的电极组件,其特征在于,上述第一电极及上述第二电极的厚度为80um至250um,在上述电极组件的半径方向上位于相邻的卷绕圈的无涂层部的间隔为200um至500um。50.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,上述第一电极的无涂层部的厚度为10um至25um。51.根据权利要求4所述的电极组件,其特征在于,上述第二电极的无涂层部的厚度为5um至20um。

52.根据权利要求1所述的电极组件,其特征在于,通过上述第一电极的无涂层部形成的折弯表面区域的一部分区域中,无涂层部的重叠层的总层叠厚度为100um至975um。53.根据权利要求52所述的电极组件,其特征在于,上述第一电极的无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第一电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述折弯表面区域中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为1.0%至16.3%。54.根据权利要求4所述的电极组件,其特征在于,通过上述第二电极的无涂层部形成的折弯表面区域的一部分区域中,无涂层部的重叠层的总层叠厚度为50um至780um。55.根据权利要求54所述的电极组件,其特征在于,上述第二电极的无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第二电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述折弯表面区域中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为0.5%至13.0%。56.一种电极组件,其通过第一电极、第二电极和介于它们之间的分离膜以轴为中心卷取而对芯部和外周面进行定义,该电极组件的特征在于,上述第一电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第一无涂层部,上述第一无涂层部的一部分向上述电极组件的半径方向折弯而形成第一折弯表面区域,在上述第一折弯表面区域的一部分区域中,上述第一无涂层部的层叠厚度为100um至975um。57.根据权利要求56所述的电极组件,其特征在于,上述第一电极的第一无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第一电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述折弯表面区域中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为1.0%至16.3%。58.根据权利要求56所述的电极组件,其特征在于,上述第二电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第二无涂层部,上述第二无涂层部的一部分向上述电极组件的半径方向折弯而形成第二折弯表面区域,在上述第二折弯表面区域的一部分区域中,上述第二无涂层部的层叠厚度为50um至780um。59.根据权利要求58所述的电极组件,其特征在于,上述第二电极的第二无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第二电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述折弯表面区域

中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为0.5%至13.0%。60.一种电池,其特征在于,包括:电极组件,其通过第一电极、第二电极和介于它们之间的分离膜以轴为中心卷取而对芯部和外周面进行定义,上述第一电极及上述第二电极中的至少一个在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的无涂层部,上述无涂层部的至少一部分向述电极组件的半径方向折弯而形成折弯表面区域,上述折弯表面区域的一部分区域中的上述无涂层部的层叠数为10以上;电池外壳,其收纳上述电极组件,与上述第一电极及上述第二电极中的一个电极电气性地连接而具备第一极性;密封体,其将上述电池外壳的开放端密封;端子,其与上述第一电极及上述第二电极中的另一个电极电气性地连接,具备表面露出到外部的第二极性;及集电体,其焊接到上述折弯表面区域,并电气性地连接到上述电池外壳或上述端子中的任一个,上述集电体的焊接区域与上述无涂层部的层叠数为10以上的折弯表面区域重叠。61.根据权利要求60所述的电池,其特征在于,上述第一电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第一无涂层部,将上述第一电极的总卷绕圈数定义为n1,将对第k个卷绕圈位置的卷绕圈索引k除以总卷绕圈数n1而运算得到的值定义为相对于卷绕圈索引k的相对半径位置r

1,k

时,相对于上述第一无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足上述第一无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

1,k

的半径方向区间的长度比率为至少30%以上,其中,k是1~n1的自然数。62.根据权利要求60所述的电池,其特征在于,上述第二电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第二无涂层部,将上述第二电极的总卷绕圈数定义为n2,将对第k个卷绕圈位置的卷绕圈索引k除以总卷绕圈数n2而运算得到的值定义为相对于卷绕圈索引k的相对半径位置r

2,k

时,相对于上述第二无涂层部被折弯的相对半径位置区间,满足上述第二无涂层部的层叠数为10以上的条件的r

2,k

的半径方向区间的长度比率为至少30%以上,其中,k是1~n2的自然数。63.根据权利要求60所述的电池,其特征在于,上述集电体的焊接区域与上述无涂层部的层叠数为10以上的折弯表面区域重叠50%以上。64.根据权利要求63所述的电池,其特征在于,上述集电体的焊接区域的焊接强度为2kgf/cm2以上。65.一种电池,其特征在于,其包括:电极组件,其通过第一电极、第二电极和介于它们之间的分离膜以轴为中心卷取而对芯部和外周面进行定义,上述第一电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第一无涂层部,上述第一无涂层部的一部分向述电极组件的半径

方向折弯而形成第一折弯表面区域,上述第一折弯表面区域的一部分区域中的上述第一无涂层部的重叠厚度为100um至975um;电池外壳,其收纳上述电极组件,与上述第一电极及上述第二电极中的一个电极电气性地连接而具备第一极性;密封体,其密封上述电池外壳的开放端;端子,其与上述第一电极及上述第二电极中的另一个电极电气性地连接,表面具备向外部露出的第二极性;及第一集电体,其焊接到上述第一折弯表面区域,并电气性地连接到上述电池外壳或上述端子中的任一个,上述第一集电体的焊接区域与上述第一无涂层部的层叠厚度为100um至975um的上述第一折弯表面区域的一部分区域重叠。66.根据权利要求65所述的电池,其特征在于,上述第一电极的第一无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第一电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述第一折弯表面区域中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,第一折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为1.0%至16.3%。67.根据权利要求65所述的电池,其特征在于,第一集电体的焊接区域的焊接强度为2kgf/cm2以上。68.根据权利要求65所述的电池,其特征在于,上述第二电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的第二无涂层部,上述第二无涂层部的一部分向上述电极组件的半径方向折弯而形成第二折弯表面区域,上述第二折弯表面区域的一部分区域中上述第二无涂层部的层叠厚度为50um至780um,该电池包括焊接到上述第二折弯表面区域且电气性地连接到上述电池外壳或上述端子中的另一个的第二集电体,上述第二集电体的焊接区域与上述第二无涂层部的层叠厚度为50um至780um的上述第二折弯表面区域的一部分区域重叠。69.根据权利要求68所述的电池,其特征在于,上述第二电极的第二无涂层部被分割成彼此能够独立的多个截片,上述第二电极包括截片的高度可变的高度可变区间和截片的高度均匀的高度均匀区间,在上述第二折弯表面区域中包括于上述高度均匀区间的截片沿着上述组件的半径方向被折弯而形成的区域中,第二折弯表面区域的无涂层部层叠厚度相对于截片的高度的比率为0.5%至13%。70.根据权利要求68所述的电池,其特征在于,上述第二集电体的焊接区域中焊接强度为2kgf/cm2以上。71.根据权利要求65所述的电池,其特征在于,上述第一集电体的焊接区域与上述第一无涂层部的层叠厚度为100um至975um的上述第一折弯表面区域的一部分区域重叠50%以上。72.根据权利要求68所述的电池,其特征在于,上述第二集电体的焊接区域与上述第二无涂层部的层叠厚度为50um至780um的上述第

二折弯表面区域的一部分区域重叠50%以上。73.一种电池组,其特征在于,其包括根据权利要求60至72中的任一项所述的电池。74.一种汽车,其特征在于,其包括权利要求73所述的电池组。

技术总结

本实用新型公开电极组件、电池及包括它的电池组和汽车。电极组件,其通过第一电极、第二电极和介于它们之间的分离膜以轴为中心卷绕而对芯部和外周面进行定义,该电极组件的特征在于,上述第一电极在长边端部包括沿着上述电极组件的卷取轴方向露出到上述分离膜的外部的无涂层部,上述无涂层部的一部分在上述电极组件的半径方向上折弯而形成包括上述无涂层部的重叠层的折弯表面区域,在上述折弯表面区域的一部分区域中,在上述电极组件的卷取轴方向上,上述无涂层部的层叠数为10以上。上述无涂层部的层叠数为10以上。[转续页]

技术研发人员:林惠珍 孔镇鹤 李洵旿 崔圭铉 金度均 崔修智 皇甫光洙 闵建宇 赵敏起 林在垣 金学均 李帝俊 郑池敏 金在雄 朴种殖 崔惟瑆 李炳九 柳德铉 李宽熙 李宰恩 姜宝炫 朴必圭

受保护的技术使用者:株式会社LG新能源

技术研发日:2022.01.19

技术公布日:2022/10/24

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。