1.本发明属于航空飞行器设计技术领域,涉及一种基于可变桨翼技术与双桨翼布局的垂直起降飞行器。

背景技术:

2.飞机是对重于空气并可依靠自身动力稳定滞空的航空器的统称,自诞生至今不过百年,却已在世界范围内产生了极为深远的影响。飞机既可搭载各类载荷或快速运抵千里之外的异地,或爬升至高空完成诸如大气探测、地面勘探、中继通信等各类任务,也可轻松克服各类险要地势如深山、峡谷、远洋、戈壁等,在有限乃至恶劣的环境下安全起降,已成为当代社会中重要的工业载具与标志性发明。但上述的诸多优点难以集中在一架或一型飞机上:快捷的两点间运输与高效的稳定滞空是固定机翼类飞机的专长,但对地面起降设施如跑道场长、周边空域限高等要求较为严苛,使用灵活性不佳;无视地形与环境因素完成起降是旋翼类飞机的优势,但其巡航平飞效率较低,并进一步导致航程、极速、升限等关键性能指标受限。在科技爆炸性发展的推波助澜下,当前旋翼类与机翼类飞机的设计需求已显著分化,且性能优劣点高度互补,融合二者的优势无疑将极大的提升飞行器的使用价值,却也必须跨越巨大的技术鸿沟。

3.在经过长时间的技术积累与不间断尝试后,现阶段垂直起降固定翼布局在一定程度上实现了上述目标。该布局顾名思义基于固定翼飞机发展而来,最大程度保留了后者在航程、极速、升限与巡航效率等方面的优势,并通过以下三种方案实现与旋翼类飞机相近的垂直起降能力:1. 动力偏转,将平飞时指向前的动力矢量在起降时偏转为垂直向上以克服重力;2. 动力增升,将动力系统产生的高能量气流作用于翼面或机体上产生大量的附加升力;3. 复合式动力,分别为起降与巡航阶段设计相互独立的动力装置,在不同飞行状态下切换至对应动力装置以最大化当前效率。上述三种方案都需要从动力系统中提取大量功率产生升力,因此存在明显缺点:固定翼飞机的平飞阻力远小于其自重,动力偏转方案在改变推力方向的同时还需调整动力系统的整体参数以兼顾起降与平飞性能,削弱了全机综合效率;动力增升方案的缺点在于附加的高升力环量极易引起当地翼面的局部失速,导致全机气动性能陡降甚至失稳,因此主要用于实现短距起降;复合式动力方案在获得高冗余优势的同时也继承了各子动力装置的原理层面限制,只能在特定的使用范围内获得较高效率。可以认为,垂直起降固定翼布局只是部分兼顾了旋翼类与机翼类飞机的飞行特点,并未有效融合二者的性能优势。

4.针对垂直起降固定翼布局所遭遇的问题,上世纪中后叶工程师另辟蹊径,试图通过改变飞行器的气动主翼面构型,使其起降与低速前飞时按旋翼原理绕自身的垂直中心轴快速旋转,中高速飞行时则以合适外形固定于高速空气来流中,最终成功的融合了旋翼与机翼的性能优势,这种独特的气动翼面也因此可简称为桨翼。西科斯基s-72x1与波音x-50a先后对这一概念进行了开拓性尝试。s-72x1采用传统直升机布局,位于机体中部上方的桨翼由四片刚性叶翼组成,采用前后对称翼型,并在翼面全展向位置的前后缘处都安装了基

于康达效应的流动控制装置,在旋转或以x平面外形固定时向背对来流一侧喷出气流对当地的翼型环量进行主动控制,以同步调整桨翼旋转时的总距与前进距与固定时的升力系数。x-50a采用了固定翼飞机中冗余度较高的三翼面布局,同样采用前后对称翼型设计的中等展弦比双叶桨翼可在旋翼与固定翼构型间切换,机身内置的涡扇发动机可通过管路将喷流分别引致位于主机翼翼尖或机身后部的喷口,分别为旋翼旋转或全机平飞提供推力。

5.桨翼在旋翼与机翼构型下都能高效的产生升力,不仅为飞行器在悬停与高速平飞时都提供了较好的气动效率,还大幅拉近了两者的最大需用功率,优化了动力系统设计;合理的气动布局亦可为旋翼与机翼构型下的飞行提供完善的稳定性与操纵性。但该布局也存在明显的缺点:桨翼的一侧叶翼在旋转或固定时其表面气流方向完全相反,因此必须采用前后对称翼型,削弱了最大升力系数、升阻比等关键气动参数;此外,飞行器必须在一定的前飞速度下才可完成构型切换,此时桨翼由于旋转速度剧烈变化,即使采用复杂的流动控制变距方式依然难以产生稳定升力,甚至需要完全卸载以防止非对称力矩对全机飞行姿态的干扰,为此不但需要增加辅助翼面产生替代升力,也提升了该飞行阶段下的风险与难度。这些技术层面的缺点也进一步限制了这一拥有巨大潜力的新概念飞行器的发展。

技术实现要素:

6.为了克服传统固定翼垂直起降飞行器以及单桨翼飞行器的不足,本发明提供了一种基于可变桨翼技术与双桨翼布局的垂直起降飞行器设计方案。由于主翼面可随飞行速度的变化在旋翼与固定机翼两种构型间切换,通过前者的空中悬停与垂直起降能力大幅降低了地面起降条件的限制,在此之上兼顾了后者的高空与高速平飞能力,并通过拉近两种构型下对动力系统的功率需求,优化了全机的巡航飞行效率。可变桨翼技术与双桨翼布局在单桨翼的基础上进一步优化了飞行器在全飞行包线内的飞行效率与机动性;桨翼改变构型时机体与各作动机构协调联动,也降低了该飞行状态时的风险与难度。由于有效融合了旋翼类与固定机翼类飞机的性能优势,并提高了飞行器在动力、控制、机动等方面的效率以及过渡飞行时的稳定性,该方案可适应各类复杂使用场景并获得较好的整体运行与使用效率。

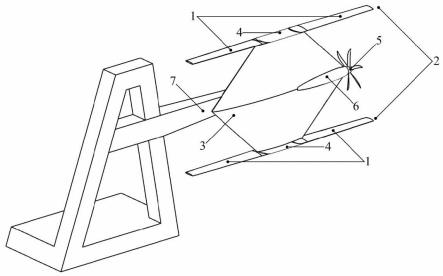

7.飞行器由双叶可变桨翼(1)、双桨翼系统(2)、升力体机身(3)、翼身连接机构(4)、前飞推进装置(5)、中央动力系统(6)组成,并配备有起降辅助装置(7);各部件的详细定义见后文。

8.飞行器由主气动翼面即桨翼的工作状态可分为旋翼构型与机翼构型,以及衔接二者的过渡飞行状态。旋翼构型下飞行器可进行悬停或低速前飞,主气动翼面通过绕自身垂直中心轴快速旋转产生全部升力。机翼构型下飞行器将以中高速度运行,主气动翼面与机身刚性连接并与后者共同产生全部升力。过渡飞行状态的速度区间介于上述两种构型之间,并在大气密度更高的低空进行,依靠升力体机身产生全部升力。

9.双叶可变桨翼(1):桨翼是一类既可以旋翼原理绕自身垂直中心轴快速旋转,又可以机翼原理刚性固联于机体之上的可变构型翼面。可变构型的目的在于适应飞行器不同速度下的空气流动特性,在静止与低速飞行时,此时桨翼以旋翼原理工作,高速旋转的翼面不仅能有效避免失速,还可获得较高的气动与控制效率;在中高速飞行时,此时桨翼以机翼原理工作,免去了翼面旋转所导致的翼尖压缩性阻力激增与不利涡流干扰,获得更为优秀的

极速、升限、升阻比等气动特性。综合气动效率、结构受力、作动机构布置等因素,双叶桨翼是较为理想的设计选择。在双叶桨翼的基础上,于每片叶翼与中央桨毂连接处设置可独立调整后掠角的作动机构(8),即构成可变桨翼,在旋翼构型时保持叶翼在桨毂两侧呈一字形展开,在机翼构型时则将两片叶翼调整为前后串列形式。两种构型下每片叶翼均可保持其前缘正对来流方向,因此可采用传统的前后非对称翼型,在全飞行包线内提高桨翼的气动效率。每片桨翼在变后掠机构的外侧还设置有总距调节装置(9),用于控制旋翼构型时每组桨翼的总升力大小,以及机翼构型时的全机俯仰、滚转与偏航力矩。旋翼构型时每组桨翼均采用跷跷板方式进行前进变距,以平衡前飞时前行侧与后行侧桨叶的非对称气动力。

10.双桨翼系统(2):双桨翼系统是在机体上采用镜像对称的方式并列布置两组相互独立并协调运转的双叶可变桨翼。旋翼构型时两组桨翼将相互对转,抵消了对机体的反转扭矩;机翼构型时桨翼相对机身对称平面镜像对称,通过可变后掠机构将每组桨翼的两片叶翼调整为前后串列布局,为全机提供纵向及横向的稳定性与俯仰、滚转、偏航操纵能力。双桨翼系统为总体气动布局带来了天然的对称性,可在几乎所有速度范围内提升飞行器的前飞效率与机动性。

11.升力体机身(3):机身采用升力体外形,近似于小展弦比飞翼。当飞行器处于机翼构型与过渡飞行状态时,机身顺气流水平放置以产生升力,在下表面布置有两片横向对称并可产生附加升力的机体扰流板(10),两组桨翼对称布置于机体的左右两侧。当飞行器处于旋翼构型时,机身顺气流竖直放置并与桨翼桨盘平面垂直,两组桨翼布置于机体的上下两端。升力体机身于过渡飞行状态阶段完成顺气流水平与竖直两种状态间的切换,可通过差动开闭单侧机体扰流板的方式对该过程进行控制。

12.翼身连接机构(4):翼身连接机构的作用是将桨翼与飞行器主机体相连,内部设有旋转方向与机身滚转方向相反的90度转轴及相应作动装置,并与机身联动抵消后者滚转角变化对桨翼升力方向的影响,最大化后者的气动效率。

13.前飞推进装置(5):飞行器在机身尾部安装有独立的前飞推进装置,除为机翼构型与过渡飞行状态提供前飞推力外,也可在旋翼构型下与桨翼组成共轴双桨翼尾推布局,提高低速飞行时的巡航效率。推进装置可选择螺旋桨或喷气两种方式,前者更适合中空亚音速飞行,后者更适合高空跨音速飞行,具体选择将视飞行器总体设计及动力装置形式而定。

14.中央动力系统(6):桨翼飞行器在旋翼构型时将于悬停时达到最大需用功率,而在机翼构型时将于最大平飞速度时达到最大需用功率;通过对全机各总体设计参数的协调,可将以上两种极限工况下的需用功率大幅拉近,由此可采用单一动力装置为飞行器统一提供能源,并依靠传动装置将能源依据飞行状态分配至桨翼与推进装置处,两组装置共同组成中央动力系统。动力装置布置在机身中后部,与前飞推进装置直连以最大化传动效率,并可根据飞行器设计需求的不同在内燃、电池或燃气涡轮等形式中选择,其中前两种更适合中低空中速飞行,第三种更适合高空高速飞行。根据动力装置的不同,传动装置将相应采用机械传动、电传动或者引气等方式驱动桨翼与前飞推进装置。

15.起降辅助装置(7):由于旋翼构型时机体下侧桨翼旋转所产生的较大扫略面积,难以布置起落架实现常规接地。为提供快速起降能力并保持下侧桨翼与地面的有效间隙,在起降场地设置辅助装置,通过伸出的机械臂与机身腹部的机构刚性连接,为飞行器提供稳定支撑。

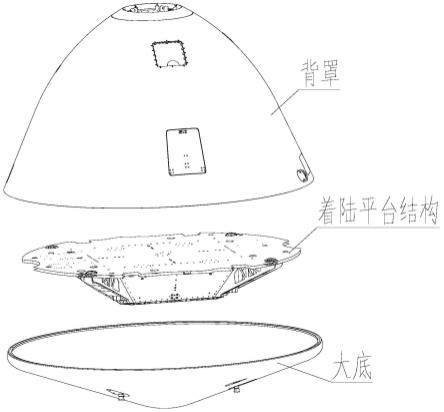

附图说明

16.图1:飞行器各主要部件示意图图2:飞行器旋翼构型总体布局图3:飞行器机翼构型总体布局图4:飞行器过渡飞行状态前侧向仰视图图5:飞行器起飞前流程示意图图6:飞行器起飞后流程示意图图7:飞行器旋翼构型前飞示意图图8:过渡飞行状态下桨翼退出旋翼构型流程示意图图9:过渡飞行状态下桨翼切换构型流程示意图图10:过渡飞行状态下桨翼进入机翼构型流程示意图

具体实施方式

17.下面结合附图对飞行器布局进行更为详细的说明。

18.飞行器由主气动翼面的工作状态可分为旋翼构型与机翼构型,以及衔接二者的过渡飞行状态。旋翼构型下飞行器可进行悬停或低速前飞,主气动翼面通过绕自身垂直中心轴快速旋转产生全部升力。机翼构型下飞行器将以中高速度运行,主气动翼面与机身刚性连接并与后者共同产生全部升力。过渡飞行状态的速度区间介于上述两种构型之间,并在大气密度更高的低空进行。图1展示了飞行器在地面状态时的各主要组成部件。其中,双叶可变桨翼(1)、双桨翼系统(2)、升力体机身(3)、翼身连接机构(4)、前飞推进装置(5)、中央动力系统(6)共同组成了飞行器主体。由于飞行器布局较为特殊,将由起降辅助装置(7)提供间接的接地能力。

19.飞行器旋翼构型总体布局如图2所示。升力体机身顺气流竖直放置,两组双叶可变桨翼的叶翼呈一字型排列,分别布置于机身上下两端以增大间距,防止发生几何干涉。上下桨翼桨盘平面保持水平但旋转方向相反,旋转轴相互重合并通过全机重心,形成典型的共轴双旋翼布局,在完全消除了反转扭矩的同时,通过上下桨翼的总距控制(9)与转速差动实现小范围内的飞行机动,免去了额外的扭矩补偿与侧向力矩控制,降低了全机长度与系统重量。由于机身纵向投影面积较小,结合上述各部件的技术特征,可有效提高飞行器悬停时的气动效率。低速飞行时通过前飞推进装置提供绝大部分的前进推力,形成共轴双桨翼尾推布局;此飞行状态的平飞需用总功率在全飞行包线内相对最低,可为飞行器提供较长的滞空时间。

20.飞行器机翼构型总体布局如图3所示。升力体机身顺气流水平放置,两组双叶可变桨翼镜像对称布置于机身左右两端,并通过桨毂处的可变后掠机构(8)调整叶翼的前后掠角,形成前后串列桨翼布局,与机身共同产生升力。飞行器整体类似于中等展弦比飞翼构型,拥有较高的升阻比、航程、极速与升限等性能参数,并通过协调改变各叶翼总距对全机的俯仰、滚转与部分偏航操纵实现直接升力形式控制,提高了机动性与操纵效率。

21.过渡飞行状态下飞行器的典型外形如图4所示,升力体机身在绝大部分时间内保持顺气流水平状态,下表面机体扰流板(10)持续偏转增升,两者共同产生飞行器稳定平飞所需的全部升力。两组桨翼以桨盘平面顺气流竖直的状态完成高速旋转与展向顺气流静止

两种状态间的转换,并通过调整各叶翼总距全程卸载部件总气动力,有效降低了对飞行器姿态的影响。当桨翼进入高速旋转状态后,升力体机身可通过横向滚转90度从顺气流水平状态切换至顺气流竖直状态,桨翼桨盘面恢复水平并调整总距开始产生升力,全机顺利进入旋翼构型;当桨翼进入展向顺气流静止状态后,首先通过翼身连接机构将桨翼翼面改平,再通过变后掠机构调整各叶翼前后掠角,最终形成机翼构型。

22.飞行器依靠旋翼实现了无需滑跑的起飞与降落,与现有绝大部分垂直起降飞行器相比,不仅对动力系统的功率需求较低,还通过共轴双桨翼尾推布局在悬停与低速前飞时都获得了更好的性能、效率与机动性。当达到中高速度时飞行器将进入机翼构型,通过前后串列桨翼布局与类飞翼外形获得与现有固定翼飞行器类似的平飞效率以及更好的机动性。过渡飞行状态下全机飞行姿态受干扰较少,机身产生的升力总体平稳可控,有效降低了此飞行过程的风险与难度。

23.下面将以一次完整的飞行过程为例,配合附图说明该飞行器的基本飞行流程。

24.开始起飞时,飞行器以旋翼构型侧向悬挂于起降辅助装置上,此时升力体机身竖直放置,起降装置与机身腹部相连,如图5所示;动力装置逐渐加载至满负载运行,此过程中暂时切断与前飞推进装置的直连,将全部功率输出到两组桨翼处,驱动后者沿图5中的曲线箭头方向加速旋转;当桨翼旋转速度达到产生足以克服飞行器重量的升力后,机体与起降辅助装置断开连接,调节桨翼总距与转速使飞行器沿图6中直线箭头所示方向慢速远离起降装置,并进行必要的高度变化与机动,完成起飞。

25.当飞行器确定周边空域无碰撞危险后,接通动力装置与前飞推进装置的直连,后者开始产生推力推动全机向前加速,如图7所示,其中曲线箭头表示推进装置采用螺旋桨形式时的旋转方向,直线箭头表示飞行器的前进方向。桨翼以旋翼状态持续产生绝大部分升力,其需用功率将在前方空气来流的作用下快速降低;此时由于前飞推进装置所需功率增长较为缓慢,全机总需用功率呈下降趋势。

26.当飞行器要达到较高的飞行高度与速度时需进入过渡飞行状态以完成构型切换。飞行速度达到设定值后,通过改变桨翼总距、转速与差动偏转机体扰流板的方式使全机沿图8中曲线箭头方向侧向滚转90度,升力体机身顺气流水平放置,通过与气流的相对迎角辅以机体扰流板偏转后的增升效应产生维持全机平飞的升力。桨翼以桨盘平面顺气流竖直并完全卸载的状态逐渐停转,直到展向方向与前方来流近似平行;之后翼身连接机构沿图9中曲线箭头的方向将桨翼侧向翻转90度,再通过每片叶翼的可变后掠机构沿图10中各曲线箭头方向调整各叶翼的相对位置,最终形成机翼构型。图8至图10中各叶翼翼尖处的小型直箭头指示了其前缘方向。

27.当飞行器完成任务后返回或飞抵另一位置处的起降辅助装置时,将进行一系列的减速、改变构型与降落作业,均为上述步骤的逆向过程,不再赘述。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。