1.本技术涉及储能技术领域,尤其涉及一种电化学装置与电子装置。

背景技术:

2.电化学装置是一种将外界的能量转化为电能并储存于其内部,以在需要的时刻对外部设备(如便携式电子装置)进行供电的装置。一般地,电化学装置包括壳体、收容于壳体内的电极组件以及极耳。其中,电极组件包括第一极片、第二极片以及隔离件,该第一极片与第二极片的极性相反,两者之间设有隔离膜进行分隔。一极耳的一端连接于第一极片,另一端伸出壳体;第二极片的边缘延伸出多个导电片,该多个导电片层叠设置,另一极耳的一端焊接于上述层叠设置的导电片,另一端伸出壳体。

技术实现要素:

3.本技术的发明人在实现本技术的过程中发现:当第一极耳在受到振动的冲击时,直接连接于第一极片的第一极耳在与第一极片的连接处容易受到损伤,进而导致该电化学装置失效。

4.本技术旨在提供一种电化学装置与电子装置,以改善电化学装置中直接连接于第一极片的极耳在与第一极片的连接处容易受到损伤的问题。

5.本技术解决其技术问题采用以下技术方案:

6.一种电化学装置,包括壳体、电极组件、第一极耳与第二极耳。电极组件收容于壳体内并包括第一极片、第二极片以及设置于第一极片和第二极片之间的隔离膜,第一极片、第二极片和隔离膜层叠卷绕设置。第一极片包括第一集流体。第二极片包括第二集流体和与第二集流体一体设置的多个导电片,多个导电片沿第一方向从第二集流体凸出,多个导电片在电极组件的厚度方向上层叠设置以构成汇集部,第一方向垂直于厚度方向。第一极耳包括依次连接的第一部、第二部与第三部,第一部连接第一集流体,第二部位于第一集流体之外并呈弯折状设置,第三部伸出壳体外。第二极耳与汇集部连接并伸出壳体外。

7.由于第一极耳包括弯折设置的第二部,因此当第一极耳受到冲击时,其可以通过第二部的形变来卸除部分的冲击力,使得最终到达第一极耳与第一极片连接处的冲击力有所降低。故本技术实施例提供的电化学装置可以改善直接连接于第一极片的第一极耳在与第一极片的连接处容易因外部冲击而损伤的问题。

8.在一些实施例中,电极组件具有沿厚度方向相对设置的第一表面与第二表面,第二部包括第一连接段与第二连接段。第一连接段一端与第一部连接且另一端朝向第一表面延伸。第二连接段位于第一连接段背离电极组件的一侧,第二连接段的一端与第一连接段背离第一部的一端连接,第二连接段的另一端与第三部连接。如此,当第一极耳受到冲击时,第二连接段会朝向第一连接段弹性弯曲,从而卸除部分的冲击力。

9.在一些实施例中,第二部还包括弯折段。第一连接段与第二连接段沿第一方向相对设置,弯折段的一端连接第一连接段朝向第一表面的一端,弯折段的另一端连接第二连

接段朝向第一表面的一端。如此,该第二部整体呈一u形结构。

10.在一些实施例中,电极组件沿厚度方向的厚度为l

1 mm。从第二方向观察,第一部与第一集流体在厚度方向上重叠的部分与第一表面之间的距离为l

2 mm,0.6≤l2/l1≤0.9。第二方向垂直于第一方向和厚度方向。该设置可维持第一极耳的第二部提供足够的弹性的基础上,实现电化学装置充电过程中较小的温升。

11.在一些实施例中,从第二方向观察,第一部与第一集流体在厚度方向上重叠的部分与第一表面之间的距离为l

2 mm。从第二方向观察,第二部与第一表面之间沿厚度方向的距离为l

3 mm,0.75≤(l

2-l3)/l2≤1。第二方向垂直于第一方向和厚度方向。该设置使电化学装置同时具有较好的抗跌落性能与抗振动性能。

12.在一些实施例中,从第二方向观察,在所述厚度方向上,第三部靠近第二部的一端与第一表面之间的距离为l

41 mm,第一部与所述第一集流体在所述厚度方向上重叠的部分与第一表面之间的距离为l

42 mm,l

41

/l

42

≤1.1。第二方向垂直于第一方向和厚度方向。在当第一极耳受到外力冲击时,第二连接段会朝电极组件弯曲。若在上述厚度方向上,第二连接段背离第一表面的一端明显超出第一连接段背离第一表面的一端;则第二连接段背离第一表面的一端可能倒插至碰触到电极组件中的第二极片,进而引发电化学装置短路。l4/l2≤1.1的设置旨在使第二连接段背离第二表面的一端不超出第一连接段背离第一表面的一端,或者仅略微超出第一连接段背离第一表面的一端,从而降低上述的短路风险。

13.在一些实施例中,第一部超出第二集流体的边缘的长度为l

5 mm,0.2≤l5≤2。该设置旨在使第二部与第二集流体的边缘之间具有一定间隙,如此可在一定程度上降低第二部因晃动而与第二极片接触,并造成短路的风险。

14.在一些实施例中,壳体包括主体部和与主体部连接的密封部。主体部设有收容腔,电极组件收容于收容腔,第一极耳与第二极耳穿过密封部以伸出壳体。第三部于收容腔内沿第一方向延伸的长度为l

61

,第二极耳于收容腔内沿第一方向延伸的长度为l

62

;∣l

61-l

62

∣≤1mm。该设置是电化学装置具有较好的抗跌落性能。

15.在一些实施例中,第一极耳焊接于第一集流体,第一极耳和第二极耳沿第一方向伸出壳体外。

16.在一些实施例中,第一极片为阳极极片,第二极片为阴极极片。第一极耳的材料包括铜、铜合金、镍或镍合金,第二极耳的材料包括铝或铝合金。

17.在一些实施例中,第一极耳的截面积为s

1 mm2,第二极耳的截面积为s2mm2,s1》s2。因为第一极片通过一第一极耳实现电子的引入或引出,第二极片则是通过众多的导电片与第二极耳实现电子的引入或引出,与各导电片和第二极耳组成的整体相比,第一极耳更难散热。s1》s2的设置有利于提升第一极耳的表面积,进而提升其散热的速率,从而使得第一极耳与第二极耳两者的散热更均匀。

18.在一些实施例中,壳体包括主体部和与主体部连接的密封部,主体部设有收容腔,电极组件收容于收容腔内,第一极耳穿过密封部以伸出壳体。壳体具有沿厚度方向相对设置的第三表面与第四表面。在厚度方向上,第三表面、第一表面、第二表面与第四表面依次设置,密封部与第三表面之间的距离大于密封部与第四表面之间的距离。由此,主体部包括位于密封部与第三表面之间的第一容置空间,以及位于密封部与第四表面之间的第二容置空间;第二部则整体位于第一容置空间。

19.在一些实施例中,第一极片还包括设置于第一集流体上的第一活性材料层,第一活性材料层设置有第一凹部,第一凹部显露出第一集流体,第一极耳设于第一凹部处并连接第一集流体。

20.本技术解决其技术问题还采用以下技术方案:

21.一种电子装置,包括上述的电化学装置。由于包括上述电化学装置,因此该电子装置亦可以改善其内电化学装置中的第一极耳在与第一极片的连接处容易因外部冲击而损伤的问题。

附图说明

22.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

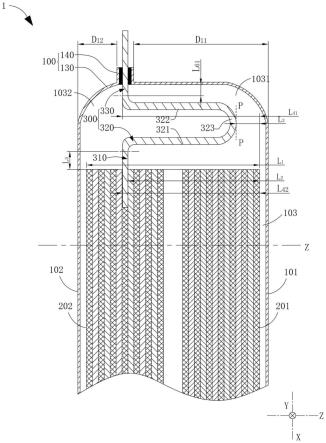

23.图1为本技术其中一实施例提供的电化学装置示意图;

24.图2为图1中电化学装置沿a-a线的剖切示意图;

25.图3为图1中电化学装置沿b-b线的剖切示意图;

26.图4为图1中电化学装置沿c-c线的剖切示意图;

27.图5为第一极片与第一极耳于展平状态下的连接示意图;

28.图6为第二极片于展平状态下的连接示意图;

29.图7为本技术其中一实施例提供的电子装置的示意图。

具体实施方式

30.为了便于理解本技术,下面结合附图和具体实施例,对本技术进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”/“固接于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“内”、“外”以及类似的表述只是为了说明的目的。

31.除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本技术。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

32.此外,下面所描述的本技术不同实施例中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

33.在本说明书中,所述“安装”包括焊接、螺接、卡接、粘合等方式将某一元件或装置固定或限制于特定位置或地方,所述元件或装置可在特定位置或地方保持不动也可在限定范围内活动,所述元件或装置固定或限制于特定位置或地方后可进行拆卸也可不能进行拆卸,在本技术实施例中不作限制。

34.请参阅图1至图4,图1示出了本技术其中一实施例提供的电化学装置1的示意图,图2示出了该电化学装置1沿a-a线的剖切示意图,图3示出了该电化学装置沿b-b线的剖切示意图,图4示出了该电化学装置沿c-c线的剖切示意图,该电化学装置1包括壳体100、电极

组件200、第一极耳300以及第二极耳400。其中,壳体100是上述各结构的安装支撑结构,其也构成该电化学装置1的保护结构。电极组件200收容于壳体100,其包括第一极片210、第二极片220以及设于第一极片210和第二极片220之间的隔离膜230,该第一极片210、第二极片220与隔离膜230层叠卷绕设置。第一极片210包括第一集流体211。第二极片220包括第二集流体221和与该第二集流体221一体设置的多个导电片223。各导电片223沿图示第一方向x从第二集流体221凸出,各导电片223在图示电极组件200的厚度方向z上层叠设置以构成汇集部224;其中,上述第一方向x垂直于该厚度方向z。第一极耳300包括依次连接的第一部310、第二部320与第三部330;第一部310连接于第一极片210,第二部320位于第一极片210之外并呈弯折状设置,第三部330背离第二部320的一端伸出壳体100。第二极耳400的一端与上述汇集部224连接,另一端则伸出壳体100。其中,本技术文件中所述的“多个”意为两个以上。接下来,依次对上述壳体100、电极组件200、第一极耳300以及第二极耳400作出说明。

35.对于上述壳体100,请具体参阅1与图2,壳体100整体呈较为扁平的盒状结构,其厚度方向与上述电极组件200的厚度方向z一致。该壳体100具有沿上述厚度方向z相对设置的第三表面101与第四表面102。壳体100还具有相对设置的第一端部110与第二端部120。其中,第一端部110是壳体100供第一极耳300与第二极耳400伸出的一端,第二端部120则是壳体100背离第一极耳300的一端;该第一端部110与第二端部120中一个指向另一个所确定的方向与上述第一方向x一致。此外,壳体100内部还设有收容腔103,以用于收容上述电极组件200、第一极耳300的部分、导电片223以及第二极耳400的部分。

36.本实施例中,电化学装置1为软包电池;壳体100由柔性的片材制成,如由铝塑膜制成。具体地,请参阅图3与图4,并结合其他附图,壳体100包括主体部130和与该主体部130连接的密封部140。其中,主体部130设有上述收容腔103,电极组件200收容于该收容腔103。密封部140自主体部130的表面向外延伸形成,其是壳体100成型过程中进行密封的区域;上述第一极耳300与第二极耳400穿过该密封部140从而伸出壳体100。密封部140靠近第三表面101的一侧与第三表面101之间在上述厚度方向z的距离为d

11

,密封部140靠近第四表面102的一侧与第四表面102之间在上述厚度方向z的距离为d

12

,d

11

》d

12

。由此,上述收容腔103包括沿上述厚度方向z位于密封部140与第三表面101之间的第一容置空间1031,以及沿上述厚度方向z位于密封部140与第四表面102之间的第二容置空间1032,并且第一容置空间1031沿厚度方向z的尺寸大于第二容置空间1032沿厚度方向z的尺寸。可以理解的是,在本技术的其他实施例中,电化学装置1亦可以是硬壳电池,相应地,壳体100可以由硬质的材料制成;例如由聚合物材料或金属材料制成。

37.对于上述电极组件200,请具体参阅图2,同时结合其他附图,电极组件200包括层叠设置的第一极片210、第二极片220以及隔离膜230。其中,第一极片210与第二极片220的极性相反,两者之间设有隔离膜230进行分隔。该第一极片210、第二极片220以及隔离膜230共同卷绕设置,并整体卷绕呈端面为扁圆形的柱状结构。该电极组件200具有沿上述厚度方向z相对设置的第一表面201与第二表面202;其中,第一表面201靠近所述第三表面101设置,第二表面202则靠近上述第四表面102设置。该电极组件200在上述厚度方向z的厚度为l

1 mm。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图;然后结合ct设备获得上述第一表面201与第二表面202之间的距离,或者采用仪器测量得出上述第一表面201与第二表面202之间的距离,即为距离l1。值得一提的是,本技术文件中所涉及到的尺

寸的比较,均应是在排除合理测量误差之后进行。

38.本实施例中,第一极片210为阳极极片,第二极片220为阴极极片。请参阅图5,其示出了第一极片210与第一极耳300均于展平状态下的连接示意图,第一极片210包括第一集流体211以及第一活性材料层212。第一集流体211是用于承托第一活性材料层212的基础材料层,其亦是第一极片210中电子移动的载体;第一活性材料层212则设于第一集流体211表面,其是锂离子嵌入或脱出的载体。第一活性材料层212设置有第一凹部2121,以显露出第一集流体211;上述第一极耳300则在该第一凹部2121处连接第一集流体211。当然,在本技术其他的实施例中,第一活性材料层212也可以不设有上述第一凹部2121,相应地,第一集流体211在其端部具有未设置第一活性材料层212的空箔区域,第一集流体211通过该空箔区域而与第一极耳300连接。

39.关于第一集流体211的选材,在一些实施例中,第一集流体211的材料包括铜,其具体为铜制成的箔材;可以理解的是,在其他实施例中,第一集流体211亦可以是包括其他合适的可导电材料;例如,在一些实施例中,第一集流体211包括铜合金、镍或镍合金。第一活性材料层212包括阳极活性材料;例如,在一些实施例中,第一活性材料层212包括石墨、导电剂以及粘接剂,上述各材料混合后搅拌均匀并涂覆于第一集流体211的表面,从而得到第一活性材料层212。

40.请参阅图6,其示出了第二极片220于展平状态下的示意图,第二极片220包括第二集流体221、第二活性材料层222以及自第二集流体221沿第一方向x凸出的多个导电片223。第二集流体221是用于承托第二活性材料层222的基础材料层,其亦是第二极片220中电子移动的载体;第二活性材料层222则设于第二集流体221表面,其是锂离子嵌入或脱出的载体。

41.关于第二集流体221的选材,在一些实施例中,第二集流体221的材料包括铝,其具体为铝制成的箔材;可以理解的是,在其他实施例中,第二集流体221亦可以是包括其他合适的可导电材料;例如,在一些实施例中,第二集流体221包括铝合金、镍或镍合金。第二活性材料层222包括阴极活性材料;例如,在一些实施例中,第二活性材料层222包括磷酸铁锂颗粒、分散剂、粘结剂与导电剂,上述各材料混合后搅拌均匀并涂覆于第二集流体221的表面,从而得到第二活性材料层222。

42.导电片223为片状结构,其连接于第二集流体221。各导电片223之间沿第二极片220的卷绕方向间隔设置,进而将第二极片220划分成沿上述卷绕方向错开的多个区域。请再结合图4,各导电片223连接于第二集流体221的一端沿上述厚度方向z依次设置,各导电片223背离第二极片220的一端层叠设置,各导电片223层叠设置的部分构成一汇集部224。如此,各导电片223则将上述各区域并联起来,从而有利于降低第二极片220的整体内阻,降低第二极片220的发热。

43.在一些实施例中,导电片223与上述第二集流体221一体成型,即是说,导电片223由第二集流体221的边缘向外延伸形成。在制作该电化学装置1的过程中,在第二集流体221表面涂覆第二活性材料层222;之后,在第二集流体221的未涂覆第二活性材料层222的区域通过设备模切出图6所示的形状;然后,将第一极片210、隔离膜230、第二极片220与隔离膜230依次层叠并卷绕设置,同时保证各导电片223之间沿上述厚度方向大致对齐;之后,将各导电片223背离第二极片220的一端层叠并焊接固定,即可以得到如图2至图4所示的电极组

件200。

44.在一些实施例中,上述汇集部224整体呈u形,其包括依次连接的第一延伸段2241、第二延伸段2242与第三延伸段2243。沿汇集部224的延伸路径,第一延伸段2241为汇集部224中靠近第二极片220的部分,第三延伸段2243则是汇集部224中远离第二极片220的部分;沿上述第一方向x,该第一延伸段2241与第三延伸段2243之间沿相对设置,并且第一延伸段2241位于电极组件200与第三延伸段2243之间。第二延伸段2242则是分别连接第一延伸段2241与第三延伸段2243;如此,该第一延伸段2241、第二延伸段2242与第三延伸段2243共同围成一u形结构。可以理解的是,即使本实施例中汇集部224呈u形延伸,但在本技术的其他实施例中,汇集部224亦可以呈其直线形、弧形等其他任意形状延伸,本技术不对其作具体限定。

45.对于上述第一极耳300,请继续参阅图5,同时结合图3,第一极耳300的一端连接于电极组件200,另一端沿上述第一方向x伸出壳体100,从而构成该电化学装置1的一个导电端子,以用于与外部的用电负载连接。第一极耳300为片状结构,并整体呈弯折状延伸,其包括依次连接的第一部310、第二部320以及第三部330。接下来,结合图3依次对该第一部310、第二部320以及第三部330作出说明。

46.第一部310连接于第一极片210,其整体呈扁平状,并沿上述第一方向x延伸。第一部310位于上述第一凹部2121处,并通过焊接的方式固定于上述第一集流体211。沿第二方向y观察,该第一部310中与第一集流体211在上述厚度方向z上重叠的部分与上述第一表面201之间的距离为l

2 mm。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图;然后结合ct设备得出第一部310落在第一集流体211表面的部分与第一表面201之间的距离,或者采用仪器测量出第一部310落在第一集流体211表面的部分与第一表面201之间的距离,即为距离l2。本实施例中,沿上述第一方向x,第一部310连接于第二部320的一端超出第一极片210的边缘设置,其超出上述第二集流体221的边缘的长度为l

5 mm。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图,然后结合ct设备或者采用仪器测量,得出图3所示第一部310的上端部第二极片220的上边缘之间的距离,即为距离l5。

47.第二部320位于第一极片210之外,其呈弯折状设置;该第二部320的一端连接上述第一部310,另一端则与上述第三部330连接。本实施例中,第二部320整体呈u形,其包括第一连接段321、第二连接段322以及弯折段323。其中,第一连接段321的一端与上述第一部310连接,另一端朝向上述第一表面201延伸。弯折段323的一端连接于第一连接段321朝向上述第一表面201的一端,其相对与第一连接段321朝背离电极组件200的一侧弯折。沿上述第一方向x,第二连接段322则位于第一连接段321背离电极组件200的一侧,其与第一连接段321之间沿第一方向x相对设置。第二连接段322的一端连接于弯折段323背离第一连接段321的一端,另一端则背离上述第一表面201延伸;即是第二连接段322背离第三部330的一端与第一连接段321之间经由弯折段323间接连接。如此,该第一连接段321、弯折段323以及第二连接段322共同构成一u形结构。沿上述第二方向y观察,第二部320与第一表面201之间沿上述厚度方向z的距离为l

3 mm。具体地,l3是指沿第二方向y观察时,第二部320与第一表面201在上述厚度方向z的最短距离。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图,然后在第二部320靠近第一表面201的一侧作一条切线p-p,该切线p-p平行第一表面201;然后采用仪器测量得出该切线p-p与第一表面201之间的距离,即为距离

l3。

48.应当理解,即使本实施例中,第二部320同时包括上述该第一连接段321、弯折段323以及第二连接段322,三者围成u形结构,但本技术并不局限于此,只要保证第二部320呈弯折状即可。例如,在本技术其他的一些实施例中,第二部320的第二连接段322与第一连接段321之间直接连接,此时该第二部320呈v形结构;即是说,在某些情况下,弯折段323是可以省略的。又例如,在本技术其他的另一些实施例中,第二部320包括两组上述的v形结构,该两组v形结构依次连接,进而使得该第二部320呈连续弯折状。

49.第三部330整体亦呈扁平状,其一端连接于上述第二部320远离第一部310的一端,另一端伸出壳体100。该第三部330在收容腔103内沿第一方向x延伸的长度为l

61 mm。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图;然后通过该ct设备得出图3所示第二部320上部拐角至壳体100内表面之间的距离,或者通过仪器测量得出图3所示第二部320上部拐角至壳体100内表面之间的距离,即为距离l

61

。当第一极耳300受到冲击时,第一极耳300可凭借第二部320的弹性形变,以卸除第一极耳300所受到的冲击力的至少部分,从而使最终传递到上述第一部310,并影响第一部310与第一极片210连接区域的冲击力得以降低。

50.在一些实施例中,为缓解第一部310、第二部320与第三部330之间通过尖角过渡的情况,进而导致第一极耳300中上述三者的连接区域应力集中,从而影响第一极耳300的力学性能;第二部320在靠近第一部310的一端设有圆角,并通过该圆角与第一部310连接,第二部320在靠近第三部330的一端设有圆角,并通过该圆角与第三部330连接。

51.在一些实施例中,l5≥0.2;该设置旨在使第二部320与第二极片220的边缘之间具有一定间隙,如此可在一定程度上降低第二部320因晃动而与第二极片220接触,并造成短路的风险。接下来结合实验数据以对距离l5与电化学装置1短路情况之间的关系作出说明。

52.具体地,请参阅表一,其示出了不同实施例所提供的电化学装置1的短路测试对比表。各实施例所提供的电化学装置1的不同在于上述距离l5,其余之处均相同;该测试旨在通过控制电化学装置1的距离l5不同,并根据测试结果获悉上述关系。

53.电化学装置短路测试的方法包括以下步骤:

54.s101:将电化学装置1的第二端部开一小孔,以将壳体100内的电解液全部倒出。

55.s102:将电化学装置1的第一极耳300与第二极耳400接通。

56.s103:判断电化学装置1是否通过短路测试。测试第一极耳300与第二极耳400接通时,电化学装置1的阻值,若阻值小于1mω,则说明第一极片210与第二极片220之间存在短路情况,电化学装置1未通过短路测试;反之,则通过短路测试。

57.各实施例分别选用1000个电化学装置1按照上述方法进行测试,记录通过测试的电化学装置1数量,并将通过测试的电化学装置的数量与进行测试的电化学装置的总数量以分式的形式记录于表1。结合实施例1~5可知,当l5《0.2时,电化学装置1存在一定的电极组件短路风险;而当l5≥0.2时,则可以较好地克服上述不足。

58.表1不同实施例所提供的电化学装置的短路测试对比表

[0059][0060]

另外,本实施例中,l5≤2。由于l5的设置会导致电化学装置1体积变大,进而在一定程度上降低电化学装置1的能量密度;l5≤2的设置旨在促使第二部320与第二极片220之间具有足够安全间距的条件下,同时使得电化学装置1仍具有较高的能量密度。值得说明的是,本技术文件中所述的“第二方向”分别垂直于上述厚度方向z以及第一方向x的方向;也即是说,第二方向y、第一方向x与上述厚度方向z之间两两垂直。

[0061]

值得一提的是,上述距离l2的变化会使得第一极耳300连接于第一极片210的位置沿上述卷绕方向(也即图5所示第一极片210的长度方向)随之变化,而这会进一步使得第一极片210的内阻有所不同;相应地,第一极片210的发热和整个电化学装置1的温升也随之不同。

[0062]

请参阅表2,其示出了各实施例所提供的电化学装置1的温升测试对比表。各实施例所提供的电化学装置1的不同在于上述参数距离l2,各实施例所提供的电化学装置1的其余之处相同。该实验旨在控制l2变化,进而实现l2/l1的变化,亦即是实现控制第一极耳300在第一极片210沿上述卷绕方向上的相对位置变化;并根据不同实施例的温升情况,从而确定l2/l1这一参数对电化学装置1温升的影响。其中,温升测试包括步骤:

[0063]

s201:将电化学装置1置于25℃

±

2℃下充至100%荷电状态(state of charge,soc)。

[0064]

s202:将电化学装置1静置120min,以使其温度与环境温度相同。

[0065]

s203:记录环境温度t1。

[0066]

s204:将温度感应器贴在壳体100的第三表面101的中心区域。

[0067]

s205:将电化学装置1以2i的电流放电至0%soc;其中,1i意为电化学装置1处于满电,即100%soc状态下,在25℃环境下1小时恒流放完电至0%soc的电流强度。例如,电化学装置1的容量为45ah,则1i为45a。

[0068]

s206:记录温度感应器所测量的最高温度t2。

[0069]

s207:计算电化学装置1的温升δt,δt=t

2-t1。

[0070]

本技术中,电化学装置1满足0.6≤l2/l1≤0.9。具体地,请参阅表2,结合实施例6~12可知,当l2/l1《0.6或l2/l1》0.9时,电化学装置1的温升大于25℃;相反地,当0.6≤l2/l1≤0.9时,电化学装置1的温升小于25℃。当l2/l1=0.75时,沿第一极片210的卷绕方向(即第一极片长度方向),第一极耳300大概位于第一极片210的较为居中的位置,第一极片210的内阻小,相应地,电化学装置1的温升低。可以理解的是,当0.1≤l2/l1≤0.4时,电化学装置1仍会具有较小的温升,但此时第二部320相对第一部310朝向第一表面201弯折的长度较短,其

不利于在电化学装置1受到冲击时提供足够的弹性,以卸除足量的冲击力。而l2/l1≥0.5的设置则有利于电化学装置1克服上述不足。综上,0.6≤l2/l1≤0.9的设置可保证第一极耳300的第二部320提供足够的弹性的基础上,实现电化学装置1较小的温升。

[0071]

表2不同实施例所提供的电化学装置1的温升情况对比表

[0072]

组别l2l1l2/l1电化学装置温升/℃实施例67.815.60.537℃实施例79.015.60.5830℃实施例89.3615.60.624℃实施例911.715.60.7520℃实施例1014.0415.60.923℃实施例1114.415.60.9229℃实施例1215.515.60.9935℃

[0073]

值得一提的是,上述第二部320靠近第一表面201的一侧与第一部310之间在厚度方向z的距离(l

2-l3)对电化学装置1抗跌落性能和抗振动性能具有影响。具体地,当上述距离过短时,第二部320卸除所受到的冲击力的效果较弱;相应地,第一极耳300受到的冲击仍有大部分传递至第一部310与第一极片210,而这可能导致第一极耳300与第一极片210的连接部位发生损伤,或者刺穿隔离膜230而造成电极组件200短路,电化学装置1抗跌落性能较差。若上述距离过长,则在电化学装置1因运输、工作等因素而振动时,第二部320可能会挤压壳体100甚至穿破壳体100,进而导致电解液漏液。

[0074]

请参阅表3,其示出了各实施例所提供的电化学装置1的振动测试与跌落测试对比表。各实施例所提供的电化学装置1的不同在于上述距离l3,各实施例所提供的电化学装置1的其余之处相同。该实验旨在控制l3变化,进而实现(l

2-l3)/l2的变化,并根据不同实施例的振动测试情况与跌落测试情况,从而确定(l

2-l3)/l2这一参数对电化学装置1抗跌落性能与抗振动性能的影响。

[0075]

其中,跌落测试包括以下步骤:

[0076]

s301:将电化学装置1置于25℃

±

2℃下充电至100%soc。

[0077]

s302:用电化学装置专用跌落测试仪器电化学装置进行跌落测试。具体地,首先,控制测试仪器的机械臂抓取电化学装置1样品并提起至距离大理石板1.8m,控制电化学装置1的厚度方向z垂直于大理石板设置并释放电化学装置1;然后,控制机械器抓取电化学装置1样品并提起至距离大理石板1.8m,控制第一极耳300朝上并释放电化学装置1;之后,控制机械器抓取电化学装置样品并提起至距离大理石板1.8m,控制电极组件200的第二方向y垂直于大理石板并释放电化学装置。

[0078]

s303:判断电化学装置是否通过测试。具体地,观察电化学装置壳体表面是否破损,是否发生起火或爆炸;若是,则未通过测试;反之,则通过测试。

[0079]

其中,振动测试包括以下步骤:

[0080]

s401:将电化学装置1置于25℃

±

2℃下充电至100%soc。

[0081]

s402:用电化学装置振动测试仪器电化学装置进行振动测试。振动测试分别在上述第一方向x、第二方向y以及厚度方向z上进行,每个方向在频率10hz~55hz之间扫频循环,测试时间为90min

±

5min。其中,其中,振动测试的设备需要符合gb/t36972-2018的要

求;振动测试的振幅为0.76mm,最大行程为1.52mm,振动频率在10hz~55hz之间以1hz/min的速率变化。

[0082]

s403:判断电化学装置是否通过测试。具体地,将测试结束的电化学装置静置1h,随后在干燥环境下将电化学装置1的壳体100剪开,观察电化学装置壳体100内部是否破损或是否壳体100漏液;若是,则未通过测试;反之,则通过测试。

[0083]

结合实施例13~17可知,当(l

2-l3)/l2《0.75,或(l

2-l3)/l2》1时,跌落测试的通过率未能达到10/10;而当0.75≤(l

2-l3)/l2≤1时,跌落测试的通过率为10/10,此时电化学装置1的抗跌落性能优异。

[0084]

同时,结合实施例13~17可知,当(l

2-l3)/l2》1时,电化学装置1振动测试的通过率较低;反之,当(l

2-l3)/l2≤1时,电化学装置1跌落测试的通过率则接近甚至可达到10/10。

[0085]

综合上述跌落测试与振动测试的测试结果可知,当0.75≤(l

2-l3)/l2≤1时,电化学装置1同时具有较好的抗跌落性能与抗振动性能。

[0086]

表3不同实施例所提供的电化学装置的振动测试与跌落测试对比表

[0087][0088][0089]

在一些实施例中,该电化学装置1满足:l

41

/l

42

≤1.1;其中,沿上述第二方向y观察,上述第三部320靠近所述第二部320的一端在背离第一表面201的一侧与第一表面201之间沿厚度方向z的距离为l

41 mm,上述第一部310背离第一表面201的一侧与第一表面201之间沿厚度方向z的距离为l

42

mm。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图,然后结合ct设备或仪器测量,得出图3中第三部330下端的左侧与第一表面201之间的距离,即为距离l

41

;本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图,然后结合ct设备或仪器测量,得出图3中第一部310的左侧与第一表面201之间的距离,即为距离l

42

。

[0090]

在当第一极耳300受到沿图示第一方向x的外力,或者具有沿第一方向x的分力时,第二连接段322会朝电极组件200弯曲。若在上述厚度方向z上,第二连接段322背离第一表面201的一端明显超出第一连接段321背离第一表面201的一端;则第二连接段322背离第一表面201的一端可能倒插至碰触到电极组件200中的第二极片220,进而引发电化学装置1短路。l4/l2≤1.1的设置旨在使第二连接段322背离第一表面201的一端不超出第一连接段321背离第一表面201的一端,或者仅略微超出第一连接段321背离第一表面201的一端,从而降低上述的短路风险。

[0091]

此外,为降低上述第二连接段322倒插而引发的短路风险,在一些实施例中,该电化学装置1还包括绝缘胶。具体地,绝缘胶设于第二连接段322朝向电极组件200的一面;该

绝缘胶用于在第二连接段322朝向电极组件200弯曲的过程中,阻止第二连接段322与第二极片220接触,进而减少上述隐患。

[0092]

对于上述第二极耳400,请具体参阅图4,同时结合其余附图,第二极耳400的一端连接于上述汇集部224,另一端则经由上述第一端部110伸出壳体100,进而构成该电化学装置1的另一个导电端子,用以与外部的用电负载连接。本实施例中,第二极耳400包括第四部410与第五部420。其中,第四部410层叠于上述第三延伸段2243。第五部420相对于第四部410弯折设置,其呈直线延伸;该第五部420的一端与上述第四部410连接,另一端则沿第一方向x延伸出壳体100之外。该第五部420于收容腔103内沿第一方向x延伸的长度为l

62

;即是,该第二极耳400于收容腔103内沿第一方向x延伸的长度。本领域的技术人员可以通过沿上述第二方向y对电化学装置1拍摄ct图;然后通过该ct设备直接得出图4所示第四部410上部拐角至壳体100内表面之间的距离,或者通过仪器测量得出图4所示第四部410上部拐角至壳体100内表面之间的距离,即为距离l

62

。

[0093]

可选地,上述第一极耳300的垂直于其延伸路径的截面积为s

1 mm2,该第二极耳400的垂直于其延伸路径的截面积为s

2 mm2,该第一极耳300与第二极耳400满足s1》s2。因为第一极片210通过一第一极耳300实现电子的引入或引出,第二极片220则是通过众多的导电片223与第二极耳400实现电子的引入或引出,与各导电片223与第二极耳400组成的整体相比,第一极耳300更难散热。s1》s2的设置有利于提升第一极耳300的表面积,进而提升其散热的速率,从而使得第一极耳300与第二极耳400两者的散热更均匀。

[0094]

在一些实施例中,该电化学装置满足:∣l

61-l

62

∣≤1。具体地,当密封部140受到冲击时,冲击力会向第一极耳300与第二极耳400传递;若距离l

61

与距离l

62

之间的差异过大,其中的一个极耳受力会较为集中,即两极耳受力不均,而这会导致电化学装置1的抗跌落性能降低。接下来结合实验数据来对上述距离l

61

与距离l

62

之间的差异对电化学装置1的抗跌落性能的影响作出说明。

[0095]

请参阅表4,其示出了各实施例提供的电化学装置1的跌落测试对比表。各实施例所提供的电化学装置1的不同在于密封部140至第一极耳300的第二部320之间的距离,和/或,密封部140至第二极耳400的第四部410之间的距离,其余之处相同;亦即是,不同之处在于上述距离l

61

和/或距离l

62

。该实验旨在控制l

61

和/或l

62

变化,进而实现控制∣l

61-l

62

∣的变化,并根据不同实施例的跌落情况,从而确∣l

61-l

62

∣对电化学装置1抗跌落性能的影响。其中,温升测试的步骤可参照上述步骤s301~s303,在此不再赘述。

[0096]

请结合实施例18~22,当∣l

61-l

62

∣》1时,跌落测试的通过率不能达到10/10;相应地,∣l

61-l

62

∣≤1时,跌落测试的通过率可以达到10/10,电化学装置1具有较优的抗跌落性能。请再结合实施例20、23、24,各实施例所提供的电化学装置1均满足∣l

61-l

62

∣=0,区别在于l

61

(或l

62

的具体数值),由此可知即使l

61

与l

62

均发生变化,但只要两者差值的绝对值不变,电化学装置1的抗跌落性能差异并不明显。

[0097]

表4不同实施例提供的电化学装置的跌落测试对比表

[0098][0099]

综上所述,本技术实施例提供的电化学装置1包括壳体100、电极组件200、第一极耳300以及第二极耳400。其中,第一极耳300包括连接于第一极片210的第一部310、位于第一极片210之外并呈弯折状的第二部320,以及至少部分伸出壳体100的第三部330。如此,第一极片210则是通过第一极耳300实现电子的引入或引出,第二极片220是通过其上的多个导电片223实现电子的引入或引出。

[0100]

由于第一极耳300包括弯折设置的第二部320,因此当第一极耳300受到冲击时,其可以通过第二部320的形变来卸除部分的冲击力,使得最终到达第一极耳300与第一极片210连接处的冲击力有所降低。故本技术实施例提供的电化学装置可以改善直接连接于第一极片210的第一极耳300在与第一极片210的连接处容易因外部冲击而损伤的问题。

[0101]

另外,由于导电片223与第二极耳400的设置使得壳体100在第一端部110具有一个未被电极组件200填充的空间;第一极耳300中第二部320弯折的设置方式,以及导电片223弯折的设置方式,可以在上述厚度方向z对壳体100起到一定的支撑作用,减小壳体100的第一端部110因受到挤压过度形变塌陷,而致使不适用预期安装环境的弊端。

[0102]

值得一提的是,即使上述实施例是以第一极耳300以及第二极耳400均为与电极组件200的同一端,即均靠近第一端部110,为例进行说明的,但不在本技术的其他实施例中,第一极耳300与第二极耳400也位于电极组件200的不同端。

[0103]

基于同一发明构思,本技术还提供一种电子装置。请参阅图7,其示出本技术其中一实施例提供的电子装置2的示意图,该电子装置包括上述任一实施例中的电化学装置1,以及由该电化学装置1进行供电的负载结构。本实施例中,该电子装置2包括手机;可以理解的是,在本技术的其他实施例中,电子装置还可以是平板电脑、电脑、无人机等其他由电力驱动的装置。

[0104]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;在本技术的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本技术的不同方面的许多其它变化,为了简明,它们没有在细节中提供;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实

施例技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。