1.本发明涉及一种微电解填料,具体涉及一种高效多功能微电解复合填料及其制备方法和应用。

背景技术:

2.随着我国农村经济的快速发展,农民生活水平不断提高,伴随着农村用水需求与污水排放量逐年递增。但是,目前我国农村生活污水还普遍缺乏有效治理,成为当前水污染问题的重点与难点之一。农村生活污水包括黑水和灰水两部分。黑水主要指冲厕水和家畜圈养的冲洗水,在大部分地区,黑水已都能够进入化粪池处理;灰水是厨房、洗涤和洗浴排放水,以及黑水经化粪池处理后的污水。虽然黑水中污染物浓度更高,但是灰水具有排放量大、零散排放不集中、含碳量不足等问题,成为了农村污水处理一道新的难题。

3.污水土地处理系统与小型人工湿地在近年来逐渐成为解决农村污水排放问题的有效手段。这类生态工程具有成本低、易维护、使用寿命长等显著优势,它的主要原理是利用系统中的填料吸附污染物,进一步利用填料上附着的微生物对污染物进行降解。因此,填料的开发和选择对于系统的污水处理效率起到十分关键的作用。针对当前农村污水的特点,开发一种吸附降解效率高,作用途径多样,对微生物友好,甚至能够为污水补充碳源的填料尤为重要。

4.专利cn102583659b公开了一种粒状防板结酸碱两用三元微电解填料及其制备方法。该填料粒径为1~5mm,由铁粉、铝粉和石墨粉按质量比(2~6)∶(2~6)∶1混合造粒,隔绝空气烧结制得。但是,该填料在制备过程中需要升温至700℃,同时在升温过程需将生料球置于氮气氛围保护,防止金属在高温环境下被氧化,并且制备完成后的料球需密封保存,该工艺对能耗、生产与储存条件都具有较为复杂的要求。

5.专利cn104628091b公开了一种多元催化微电解填料及其制备方法与应用,属于废水处理领域。该微电解填料以铁粉、铝粉、活性炭粉、铜粉、锌粉、硅藻土、氯化铵、四硼酸钠为主要原料,经称量、混匀、成型、烘干焙烧、冷却等步骤制备得到。该发明涉及8种原料,中温烘干需24小时成型,高温焙烧同样需要在氮气氛围中且升温至1000℃。因此,该发明在原材料选择、制备周期、生产能耗等方面都存在改进的空间。

6.专利cn113321315a和cn113354098a分别公开了人工湿地填料,但公开的填料功能较为单一,尤其是没有能够针对农村灰水碳源不足问题提供解决方案。

技术实现要素:

7.本发明的目的就是为了解决上述问题至少其一而提供一种高效多功能微电解复合填料及其制备方法和应用,实现了一种能够为微生物提供良好生长环境,能够安全高效除去水体中有机污染物的微电解复合填料。

8.本发明的目的通过以下技术方案实现:

9.本发明第一方面公开了一种高效多功能微电解复合填料,包括如下质量百分比的

组份:

[0010][0011]

优选地,所述的复合填料为扁圆柱体,直径为5-50mm,高为5-50mm,比表面积为400-750m2/m3。该复合填料体积小巧,便于携带和使用;比表面积较大,适于微生物的生长以及与有机污染物的反应。

[0012]

进一步地,直径优选为20-35mm,高优选为5-15mm。

[0013]

优选地,所述的复合填料中心处为六边形支撑架,所述的复合填料定型于六边形支撑架外侧。通过在复合填料的中心处设置支撑架,可以使复合填料形成内外双层结构,进而能够大幅提高复合填料的比表面积,也就是能够增加微生物的挂膜面积,有利于在复合填料使用时在水流中保护微生物的稳定生长。六边形的结构更为稳定,有利于提升复合填料的双层结构以及六边形支撑架的稳定性。

[0014]

优选地,复合填料分割为不均等的若干个部分,可以进一步提高结构的整体稳定性,增加比表面积。提升复合填料中支撑架的密度能够为微生物生长提供更多的空间,有利于微生物的良好生长;同时还可以增加复合填料与污水相接触的面积,提升复合填料的去污效果。

[0015]

优选地,复合填料分割为不均等的十个部分。

[0016]

优选地,支撑架与填料采用相同材料,通过模具制作而成。

[0017]

优选地,所述的聚乙烯的粒径大于100目,所述的铁粉的粒径大于60目,所述的铝粉的粒径大于60目,所述的活性炭的粒径大于100目,所述的淀粉的粒径大于100目,所述的硅藻土的粒径大于100目。理论上讲,目数越大,填料粒径越小,越有利于加工。在所用的物料低于限定粒径下限时,会导致原料粒径过大,不利于均匀混合,亦不利于后续加工。

[0018]

本发明第二方面公开了一种制备如上任一所述的高效多功能微电解复合填料的方法,包括如下步骤:

[0019]

s1:按比例分别称取聚乙烯、铁粉、铝粉、活性炭、淀粉和硅藻土,烘干,随后混合均匀;

[0020]

s2:将步骤s1混合得到的混合物通过单螺杆挤出机一次挤出并切粒,得到颗粒状样品;

[0021]

s3:将步骤s2得到的颗粒状样品烘干,随后通过单螺杆挤出机二次挤出,并将挤出的产品在真空定型套中定型;

[0022]

s4:将步骤s3得到的定型后的产品冷却至室温,得到所述的微电解复合填料。

[0023]

优选地,步骤s1中所述的烘干的温度为80-150℃,时间为3-8h。

[0024]

优选地,步骤s2中所述的一次挤出的温度为150-200℃,单螺杆挤出机的单螺杆转

速为5-75rpm。

[0025]

优选地,步骤s2中所述的颗粒状样品的粒径为2-8mm。

[0026]

优选地,步骤s3中所述的二次挤出的温度为150-200℃,单螺杆挤出机的单螺杆转速为5-75rpm。

[0027]

优选地,步骤s3中所述的真空定型套的真空度为0.01-0.05mpa。

[0028]

本发明第三方面公开了一种如上任一所述的高效多功能微电解复合填料的应用,将所述的复合填料置于污水中进行微生物挂膜,随后进行不少于24h的污水处理。

[0029]

优选地,所述的污水为有机污水。

[0030]

优选地,所述的污水的ph为5≤ph≤9。

[0031]

优选地,所述的微生物挂膜进行30天。

[0032]

实际的居民生活污水中含有丰富的微生物菌群,因而本发明的复合填料在实际使用时,先在污水中放置30天左右,以在填料表面建立稳定的微生物群落(即在填料表面形成一层微生物挂膜),随后可以进行污水处理,通过原电池效应、微生物效应等多重作用以实现污水中有机物的吸附、降解和去除。

[0033]

本发明以聚乙烯作为基料,制备一种高效多功能微电解复合填料。按比例将聚乙烯、铁粉、铝粉、活性炭、淀粉和硅藻土进行共混改性,使用单螺杆挤出机和真空定型套进行产品制造。其中,聚乙烯能起到黏合剂的作用,且聚乙烯在污水处理中是一种很好的微生物挂膜材料;铁-铝-活性炭形成原电池,可产生微电解环境分解污水中的有机物,经实验研究,当铁:铝:活性炭=1:1:2(质量比)时,其产生的原电池效果较优,在此基础上适当降低铁、铝含量可以降低成本,减小填料密度使得填料更为轻质;活性炭除与铁、铝形成原电池外,其自身具有性能优异的吸附功能,也可以直接对水体中的污染物进行吸附;淀粉可作为缓释碳源;硅藻土的主要成分是二氧化硅,用于提升填料亲水性。得到的高效多功能微电解复合填料兼具物理吸附与化学原电池功能,且能够为微生物提供良好的生长环境,并能够安全高效地去除水体中的有机污染物。

[0034]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0035]

(1)聚乙烯是一种微生物挂膜填料,但通常具有亲水性差和生物亲和性欠佳等劣势,本技术中添加的活性炭、淀粉和硅藻土都是有利于增加填料亲水性的成分,有利于极大地改进聚乙烯的缺陷,提升填料整体的亲水性;

[0036]

(2)铁-铝-活性炭形成的原电池是一种三元微电解结构,它在铁-碳二元微电解结构的基础上增加了铝金属,铝是一种两性金属,有利于增加阴阳两极电位差,进而能够扩大微电解结构的适用ph范围;

[0037]

(3)铁-铝-活性炭形成的原电池在逐渐反应的过程中,阳极生成的fe

2

和fe

3

会与水体中的氢氧根作用进一步形成fe(oh)2和fe(oh)3絮凝物,能够对水体中的有机物起较强的吸附作用;

[0038]

(4)填料中补充的淀粉是一种缓释碳源,在污水处理过程中会逐步溶解到水体中,可以为微生物提供养分,特别适合在碳源不足(c/n《5)的农村灰水处理过程中的应用;此外,淀粉的逐步释放还有利于填料形成丰富的微孔结构,能够急剧提高填料的比表面积,不断为微生物提供更多合适的附着生长空间,进一步强化填料的污水净化性能;

[0039]

(5)6种原材料按适当比例混合而成,既能充分发挥填料的高效多功能,又能稳定

控制成本;填料处理效率高,不易板结,使用寿命长,具有绿色可持续的特性;

[0040]

(6)本发明的高效多功能微电解复合填料弥补了当前水污染控制领域对有机污染物去除效果不足的弊端,特别是弥补了在污水碳源不足时的处理难题,运行管理操作方便,具有广泛的工程应用前景;

[0041]

(7)本发明的制备方法工艺简单,无需高温煅烧和长时间成型,在生产过程以及产品储存的过程中均不需要在惰性气体的氛围中进行保护,在能耗、工艺难度、制备周期、设备要求以及储存条件等多方面均具有优势;产品的cod去除率在多种不同污染物和环境的情况下均能达到60%以上,性能良好。

附图说明

[0042]

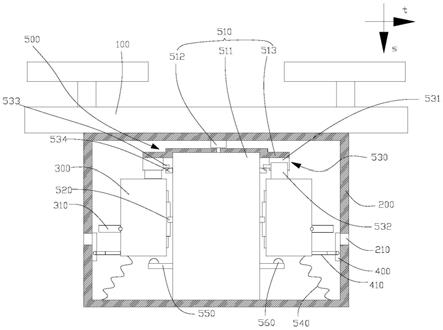

图1为本发明的复合填料的主视结构示意图;

[0043]

图2为本发明的复合填料的俯视结构示意图;

[0044]

图3为本发明的复合填料的剖视结构示意图;

[0045]

图中:1-复合填料;2-支撑架。

具体实施方式

[0046]

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

[0047]

以下实施例和对比例中,未做特殊说明,则可以采用本领域技术人员能够常规获得的市售产品。

[0048]

实施例1

[0049]

一种高效多功能微电解复合填料的制备方法,包括步骤如下:

[0050]

(1)配料:按质量占比分别称取70%的100目聚乙烯、1%的60目铁粉、1%的60目铝粉、2%的100目活性炭、13%的100目淀粉、13%的100目硅藻土,在110℃下烘干3小时;

[0051]

(2)共混改性:将烘干的聚乙烯、铁粉、铝粉、活性炭、淀粉、硅藻土混合均匀;

[0052]

(3)原料加工:将步骤(2)制备得到的共混体通过sj-20型单螺杆挤出机生产条状产品,单螺杆挤出机的固体输送区、物料塑化区、熔体输送区和机头区的温度分别设置为170℃、180℃、190℃和170℃,单螺杆转速设置为50rpm。从模具头挤出的条状产品经过冷却水冷却、切粒后得到粒径为5mm左右的颗粒状样品;

[0053]

(4)高温烘干:将步骤(3)制备得到的颗粒状样品在110℃下烘干3小时;

[0054]

(5)定型定径:将烘干后的颗粒状样品添加进入sj-30型单螺杆挤出机,生产条状产品,单螺杆挤出机的固体输送区、物料塑化区、熔体输送区和机头区的温度分别设置为175℃、190℃、180℃和180℃,单螺杆转速设置为10rpm。从模具头挤出的条状产品在真空定型套中定型定径,真空定型套的真空度设置为0.03mpa;

[0055]

(6)冷却:将步骤(5)制备得到的产品用冷却水冷却,制得直径25mm,高10mm的高效多功能微电解复合填料,填料比表面积约为600m2/m3。

[0056]

效果测试方法:

[0057]

室温下,将制备得到的高效多功能微电解复合填料于流动的居民生活污水(c/n≥5)中进行微生物挂膜,挂膜约30天后,填料表面形成稳定絮状黏附物,使生物膜厚度达到0.8-1.1mm的范围内,生物量约为0.53g/cm2,微生物数量达到2.0

×

107个/cm2。随后在实验

室进行污染物去除模拟实验,每次实验取100g完成挂膜的填料,置于模拟污水中,模拟污水使用葡萄糖(c6h

12

o6,471.7mg/l)配制的500mg/l的cod,污水ph=7,持续振荡48小时,测试模拟污水中cod含量,计算去除率。

[0058]

结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是72.51%。

[0059]

实施例2

[0060]

制备方法如实施例1,区别在于,将步骤(1)中的配料方式改为按质量占比分别称取80%的100目聚乙烯、1%的60目铁粉、1%的60目铝粉、2%的100目活性炭、8%的100目淀粉、8%的100目硅藻土。

[0061]

按实施例1中所描述的测试方法进行测试,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是69.54%。

[0062]

实施例3

[0063]

制备方法如实施例1,区别在于,将步骤(1)中的配料方式改为按质量占比分别称取72%的100目聚乙烯、2%的60目铁粉、2%的60目铝粉、4%的100目活性炭、10%的100目淀粉、10%的100目硅藻土。

[0064]

按实施例1中所描述的测试方法进行测试,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是75.61%。

[0065]

实施例4

[0066]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,室温下,将制备得到的高效多功能微电解复合填料于低碳源居民生活污水(c/n《5)中进行微生物挂膜,挂膜约30天后,填料表面仍然可以形成稳定絮状黏附物,说明微生物顺利挂膜,生物膜厚度达到约0.92mm,生物量约为0.49g/cm2,微生物数量达到1.6

×

107个/cm2。制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是68.43%。

[0067]

实施例5

[0068]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,模拟污水使用乙酸钠(ch3coona,641.0mg/l)配制的500mg/l的cod结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是73.21%。

[0069]

实施例6

[0070]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,模拟污水使用葡萄糖(c6h

12

o6,235.85mg/l)配制250mg/l的cod,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是67.62%。

[0071]

实施例7

[0072]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,填料放入模拟污水后,持续振荡24小时,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是64.52%。

[0073]

实施例8

[0074]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,在配制模拟污水时加入适量盐酸,使污水ph=5,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是63.07%。

[0075]

实施例9

[0076]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,在配制模拟污水时加入适量氢氧化钠,使污水ph=9,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是71.57%。

[0077]

如图1-3所示,为实施例1-9中制备得到的复合填料1的结构示意图,其整体呈扁圆柱体,中心处有六边形支撑架2(与复合填料1采用相同材料,在模具中共同形成),支撑架2外的复合填料1整体被分割为不均等的十部分,有利于微生物的生长和与污水的接触。

[0078]

对比例1

[0079]

制备方法如实施例1,区别在于,将步骤(1)中的配料方式改为按质量占比分别称取80%的100目聚乙烯、10%的100目淀粉、10%的100目硅藻土。

[0080]

按实施例1中所描述的测试方法进行测试,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是51.26%。

[0081]

对比例2

[0082]

制备方法如实施例1,区别在于,将步骤(1)中的配料方式改为按质量占比分别称取80%的100目聚乙烯、1%的60目铁粉、1%的60目铝粉、2%的100目活性炭、16%的100目硅藻土。

[0083]

按实施例1中所描述的测试方法进行测试,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是43.62%。

[0084]

对比例3

[0085]

制备方法如实施例1,区别在于,将步骤(1)中的配料方式改为按质量占比分别称取80%的100目聚乙烯、1%的60目铁粉、1%的60目铝粉、2%的100目活性炭、16%的100目淀粉。

[0086]

按实施例1中所描述的测试方法进行测试,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是39.82%。

[0087]

对比例4

[0088]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,填料放入模拟污水后,持续振荡12小时,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是53.59%。

[0089]

对比例5

[0090]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,在配制模拟污水时加入适量盐酸,使污水ph=4,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是41.37%。

[0091]

对比例6

[0092]

制备方法如实施例1,并按实施例1中所描述的测试方法进行测试,区别在于,在配制模拟污水时加入适量氢氧化钠,使污水ph=10,结果显示,制备得到的高效多功能微电解复合填料对污水中cod的去除率是42.87%。

[0093]

比较实施例1-3可以看出,在本发明给出的优选条件范围内,高效多功能微电解复合填料对污水中cod均能够具有良好的去除效果。

[0094]

比较实施例1和实施例4可以看出,本发明所提供的复合填料在污水碳源不足时也

可以顺利完成微生物挂膜,对污水仍具有良好的处理能力,其原因是配比中所用的淀粉作为缓释碳源可以为微生物生长提供养分。

[0095]

比较实施例1和实施例5,以及实施例1和实施例6可以看出,污水中cod的成分和浓度的不同均并不显著影响填料对cod的去除效果,说明本发明的复合填料具有良好的广适性。

[0096]

比较实施例2与对比例1可以看出,填料制备过程中不添加铁粉、铝粉和活性炭,会显著降低填料对污水中cod的去除能力,铁-铝-活性炭形成的三元微电解结构能有效提高填料对污水的净化能力。

[0097]

比较实施例2与对比例2可以看出,填料制备过程中不添加淀粉,会显著降低填料对污水中cod的去除能力,淀粉能在微生物挂膜阶段创造有利环境,提升填料对污水中有机污染物的生物降解能力。

[0098]

比较实施例2与对比例3可以看出,填料制备过程中不添加硅藻土,会显著降低填料对污水中cod的去除能力,硅藻土有利于在填料应用的全过程提升填料亲水性,如果不添加硅藻土,会使填料在挂膜阶段随着淀粉逐渐溶出,填料亲水性随之降低,同样使得微生物生长受到抑制。

[0099]

比较实施例1、实施例7和对比例4可以看出,污水与填料的接触时间越长,对cod的去除效果越好,接触时间大于24小时为宜。

[0100]

比较实施例8和对比例5可以看出,填料在污水ph=4时仍具有cod去除功能,但ph≥5时效果较好。

[0101]

比较实施例9和对比例6可以看出,填料在污水ph=10时仍具有cod去除功能,但ph≤9时效果较好。

[0102]

上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。