技术特征:

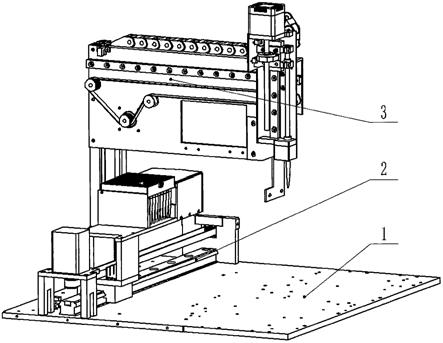

1.自动换针加样机由底板(1)、针盒输送机构(2)和取针加样机构(3)组成,针盒输送机构(2)和取针加样机构(3)直接固定在底板(1)上,针盒输送机构(2)平行于底板(1)左右移动针架(2-16),配合取针加样机构(3)实现取针和丢针到废针盒(2-14),取针加样机构(3)平行于底板(1)向后移动到针盒正上方从针盒输送机构(2)提取一根取样针(3-5),再向前移动取样针(3-5)到取样位置吸取液体样本,再向后移动已经吸有液体样本的取样针(3-5)到加样位置,完成定量加样,再向后移动取样针(3-5)到废针盒(2-14)上将取样针(3-5)丢到废针盒(2-14)中。2.根据权利要求1所述的自动换针加样机,其特征在于:所述的标准件取样针(3-5)是本发明自动换针加样机的耗材,取样针(3-5)的外形为圆锥形,在锥底上设有一个圆柱形台阶,取样针(3-5)的长度为30-80mm,锥底圆的直径为4-8mm,锥尖的顶圆的直径为0.5-2mm,与锥底相接的圆柱形台阶的直径为6-10mm,圆柱形台阶的高度为4-10mm,取样针(3-5)的内部为圆锥形的中空,取样针(3-5)由精密模具注塑成型。3.根据权利要求1所述的自动换针加样机,其特征在于:所述的底板(1)用于精准定位安装在底板(1)上的针盒输送机构(2)和取针加样机构(3),底板(1)水平放置,底板(1)由一整块方形的铝板或铁板构成,长度为400-1200mm,宽度为400-900mm,厚度为3-15mm,底板(1)上开有50-200个直径为2-5mm的螺纹通孔。4.根据权利要求1所述的自动换针加样机,其特征在于:所述的针盒输送机构(2)由送盒电机(2-1)、电机前立板(2-2)、电机平板(2-3)、导轨(2-4)、滑块(2-5)、滑块平板(2-6)、送盒带扣(2-7)、送盒同步带(2-8)、同步轮立板(2-9)、同步轮(2-10)、同步轮轴(2-11)、轴压块(2-12)、针盒框(2-13)、废针盒(2-14)、针架右立板(2-15)、针架(2-16)、送盒前立板(2-17)、针架左立板(2-18)、送盒平板(2-19)、送盒后立板(2-20)、电机后立板(2-21)组成。所述的送盒平板(2-19)由一整块方形的铝板或铁板构成,送盒平板(2-19)长度为200-400mm,宽度为80-180mm,厚度为3-15mm,送盒平板(2-19)上开有10-50个直径为2-5mm的安装用的圆形通孔,在送盒平板(2-19)的侧面上开6-20个镙纹孔用于固定针盒框(2-13)。所述的针架(2-16)是长方体,高度为10-50mm,宽度为50-100mm,长度为50-100mm,针架(2-16)由模具注塑成型或用铝、铁机加工成型,在针架(2-16)上平面上垂直向下设50-200个带台阶的通孔,通孔在针架(2-16)上平面上阵列分布,孔与孔之间的距离为10mm,在每个孔中,插装一个取样针(3-5),每个取样针(3-5)的锥尖朝下锥底朝上的插入孔中,针架(2-16)的通孔的台阶挡在取样针(3-5)的圆柱形台阶上,使取样针(3-5)被针架(2-16)上的带台阶的通孔准确的定位在针架(2-16)上,在针架(2-16)的两个侧面上各水平生成一根导向肋。所述的电机平板(2-3)、滑块平板(2-6)、送盒前立板(2-17)、送盒后立板(2-20)、同步轮立板(2-9)都是长方体,厚度为3-10mm,宽度为50-100mm,长度为50-100mm,电机平板(2-3)、滑块平板(2-6)、送盒前立板(2-17)、送盒后立板(2-20)、同步轮立板(2-9)由模具注塑成型或用铝、铝合金或铁机加工成型,在电机平板(2-3)上设有电机安装通孔和固定安装通孔,在滑块平板(2-6)上设有送盒同步带(2-8)扣安装螺纹孔和固定安装通孔,在送盒前立板(2-17)和送盒后立板(2-20)上设有插装针架(2-16)的导向肋的导槽,在同步轮立板(2-9)上开有一个t形槽,t形槽的宽度大于同步轮(2-10)的外直径,槽的正中心垂直于底板(1)打一个插装同步轮轴(2-11)的孔。

180mm,在立梁(3-11)的长边上生出一个折板,折角为90度,折板上部设有退针限位器(3-31)和取针限位器3-33的安装孔,将退针限位器(3-31)和取针限位器3-33用螺钉分别固定在这两个安装孔中,在立梁(3-11)的上部和下部各设有4个固定安装孔,用螺钉将装有检针盒(3-3)、退针绝缘套(3-4)、光电检测管(3-2)和检针盒下盖(3-1)的检针盒固定板(3-7)固定在立梁(3-11)的下部,将固定在针杆架(3-12)上的针杆(3-8)下端向下插入固定在检针盒固定板(3-7)上的退针绝缘套(3-4)内孔和检针盒(3-3)的台阶通孔并向下穿出,将装有针杆架(3-12)的立滑块(3-13)插装在立导轨(3-9)上,将立导轨(3-9)垂直于底板(1)用螺钉固定在立梁(3-11)上,将电机固定板(3-14)用螺钉固定在立梁(3-11)的上部,将丝杆电机(3-15)的丝杆朝下固定在电机固定板(3-14)上,将丝杆螺母(3-10)套装在丝杆电机(3-15)的丝杆上,给丝杆电机(3-15)通电,丝杆电机(3-15)的丝杆推动丝杆螺母(3-10)移动,丝杆螺母(3-10)带动固定有针杆架(3-12)的立滑块(3-13)沿立导轨(3-9)移动,针杆架(3-12)带动针杆(3-8)、取针头(3-6)和插装在取针头(3-6)上的取样针(3-5)一起沿立导轨(3-9)垂直于底板(1)上下移动,在立梁(3-11)的中间部位设4个安装定位通孔,用螺钉分别穿过立梁(3-11)、针架带扣(3-20)和滑块垫(3-19)的定位通孔将立梁(3-11)、针架带扣(3-20)和滑块垫(3-19)一起固定在平滑块(3-18)上。所述的横梁(3-22)由一整块方形的铝板或铁板构成,长度为250-400mm,宽度为120-180mm,厚度为3-5mm,在横梁(3-22)的两端设有5-10个固定通孔,在横梁(3-22)上沿长度方向设有8-18个螺纹孔,沿横梁(3-22)的一个长边生出一个折板,折角为90度,折板宽度为10-30mm,折板上部设有两个用于固定拖链(3-16)的安装孔,将拖链(3-16)的一端固定在横梁(3-22)上,拖链(3-16)的另一端固定在立梁(3-11)上,立梁(3-11)上的电器件的电线全部穿过拖链(3-16)与控制器相连接,立柱(3-24)为四棱柱,将立柱(3-24)的底面压在底板(1)上,将两个l形的立柱固定座(3-23)用螺钉分别固定在立柱(3-24)和底板(1)上,立柱(3-24)的上部设有4个螺纹孔,将横梁(3-22)的后端用螺钉固定在立柱(3-24)的上部,将横梁(3-22)的前端用螺钉固定在前固定架板(3-30)的上部,使横梁(3-22)板面垂直于底板(1),使导轨(2-4)的中心线垂直于横梁(3-22)板面,使横梁(3-22)位于导轨(2-4)的正上方,在横梁(3-22)上的最前端和最后端各设一个针架同步轮轴(3-29)的固定孔,两个固定孔之间的连线平行于底板(1),在横梁(3-22)上的中间部位设一组电机固定孔和一个同步轮轴的固定孔,将三个针架同步轮轴(3-29)分别固定在横梁(3-22)上,将三个回头轮(3-28)套装在三个针架同步轮轴(3-29)上,将针架电机固定在横梁(3-22)上,针架电机的转轴上套装一个主同步轮(3-26),将针架同步带(3-27)套装在三个回头轮(3-28)和主同步轮(3-26)上,将针架带扣(3-20)的扣耳插在针架同步带(3-27)上,将针架平导轨(3-21)用螺钉固定在横梁(3-22)上,针架平导轨(3-21)的轴线与底板(1)平行,将平滑块(3-18)插在针架平导轨(3-21)上,给针架电机通电,针架电机转动带动针架同步带(3-27)拉动针架带扣(3-20)和平滑块(3-18)沿针架平导轨(3-21)直线移动,平滑块(3-18)带动固定在平滑块(3-18)上的立梁(3-11)以及固定在立梁(3-11)上的所有零部件沿针架平导轨(3-21)平行于底板(1)前后直线移动。

技术总结

本发明提出的一种自动换针加样机,采用工业标准化大批量生产的取样针,用简单结构实现连续的自动换针和加样,代替掉清洗环节,解决了残留的液体对新样本的污染,使每次提取到的液体试剂或液体样本完全保持原始状态,提高了取样环节的可靠性和样本精度,简化了机械结构,降低了研发和生产成本,本发明设计的自动换针加样机由底板、针盒输送机构和取针加样机构组成,针盒输送机构和取针加样机构直接固定在底板上,针盒输送机构是操作人员与仪器在取样针耗材上的交互接口,操作人员将装满取样针的针架加装在针盒输送机构上,针盒输送机构平行于底板左右移动针架,配合取针加样机构实现取针和丢针到废针盒,取针加样机构平行于底板向后移动到针盒正上方从针盒输送机构提取一根取样针,再向前移动取样针到取样位置吸取液体样本,再向后移动已经吸有液体样本的取样针到加样位置,完成定量加样,再向后移动取样针到废针盒上将取样针丢到废针盒中,针盒输送机构和取针加样机构完全独立工作又相互协同合作。作。作。

技术研发人员:姜志凌 赵云 甘庆春 文忠裘 黎峰 李云波 黄桂钦 吴月娟 戴玉萍 胡宇明 范宏庭 易云飞 杨芳

受保护的技术使用者:桂林宝通科技有限公司

技术研发日:2020.09.16

技术公布日:2022/4/1

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。