1.本发明涉及一种箱式变电站,具体是一种多重散热的箱式变电站。

背景技术:

2.箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站,是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站,箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变。箱式变电站自问世以来,发展极为迅速,在欧洲发达国家已占配电变压器的70%,美国已占90%。中国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造,必将得到广泛的应用。

3.近年来,随着我国电器使用量数量不断攀升,人们对电能的需求量也在逐年提高。因供电需求量不断提升,所以箱式变电站即箱式变电站内部设备数量越来越多和体积也越来越大,以便于满足高用电量需求,进而导致内部变电组件产热量也越来越多。由于箱式变电站中的热量需要及时传导至外界,否则会因热量积蓄量过高而对变电组件造成损伤,进而使箱式变电站处于瘫痪状态,使其无法正常进行配电工作;然而,箱式变电站的传统散热方式是通过在箱式变电站顶部安装排风扇,利用排风扇将箱式变电站内部的热空气输送至箱式变电站顶部空间中,然后通过箱式变电站顶部四周的散热孔排放热量。因传统箱式变电站顶部散热通道结构设计存在不合理之处,所以导致传统散热系统的散热效率很低,进而会使热量在箱式变电站中积蓄并对配电组件的正常工作造成负面影响。而单一的散热手段无法满足现今的箱式变电站内产生的热量的散热要求。

4.为此,发明人综合各类因素提出了一种多重散热的箱式变电站。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种多重散热的箱式变电站,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种多重散热的箱式变电站,包括箱体,所述箱体内设置有变电组件,所述箱体内位于变电组件上对称平行设置有至少两个通风管道,所述通风管道的端部贯通箱体前后两端固定安装在箱体前后两端的侧壁上,所述箱体内部设置的通风管道的底部抵接在变电组件上方;

8.所述箱体内变电组件的空隙之中设置有若干弯曲状的互通管道,所述互通管道位于对称设置的通风管道之间,所述互通管道将通风管道贯通连接在一起,使得通风管道与

互通管道之间互相连通,便于增加其导热性能。

9.工作时:在箱式变电站工作时,其内部的变电组件在工作时会产生大量的热量,通过安装在箱式变电站内部的通风管道和互通管道,将变电组件在工作时产生大量的热量通过热辐射形式传递进通风管道和互通管道中,由于通风管道两端贯通箱体前后两端,互通管道将通风管道贯通连接在一起,这样就会使得冷风从通风管道两端循环穿过,将通风管道和互通管道内的热量导出,从而降低通风管道和互通管道内的温度,进而降低变电组件工作温度,能够有效保护箱式变电站内部的变电组件。

10.作为本发明的进一步方案:所述通风管道前后两端位于箱体外部设置有集风口,所述集风口上端前伸下端回缩呈斜槽状,便于收集冷风使冷风从一端集风口穿过通风管道内,再从另一端集风口穿出,方便将通风管道内的高温导出,使其温度降低,同时还具有防水的功能。

11.作为本发明的再进一步方案:所述通风管道与互通管道呈扁平条状,便于增加其与变电组件之间的接触面积,增加其导热性能。

12.作为本发明的再进一步方案:所述通风管道与互通管道均采用导热性能良好的金属铜管材料制成,便于进一步增加其导热性能。

13.作为本发明的再进一步方案:所述箱体两侧对称设置有散热扇,所述散热扇镶嵌安装在箱体内壁上,所述散热扇对应的箱体的侧面设置有散热孔,便于利用散热扇将箱式变电站内壁的热量通过散热孔散发出去,方便进一步降低箱式变电站内部的温度。

14.作为本发明的再进一步方案:所述箱体前端设置有检测门,所述检测门通过铰链活动安装在箱体上,所述检测门上设置有把手,便于打开检测门检测和维修箱式变电站内部的变电组件。

15.与现有技术相比,本发明具有以下几个方面的有益效果:

16.1、本发明提供一种多重散热的箱式变电站,结构设置巧妙且布置合理,本发明在箱式变电站工作时,其内部的变电组件在工作时会产生大量的热量,通过安装在箱式变电站内部的通风管道和互通管道,将变电组件在工作时产生大量的热量通过热辐射形式传递进通风管道和互通管道中,由于通风管道两端贯通箱体前后两端,互通管道将通风管道贯通连接在一起,这样就会使得冷风从通风管道两端循环穿过,将通风管道和互通管道内的热量导出,从而降低通风管道和互通管道内的温度,进而降低变电组件工作温度,能够有效保护箱式变电站内部的变电组件。

17.2、本发明进一步设计的通风管道前后两端位于箱体外部固定设置有集风口,所述集风口上端前伸下端回缩呈斜槽状,便于收集冷风使冷风从一端集风口穿过通风管道内,再从另一端集风口穿出,方便将通风管道内的高温导出,使其温度降低,同时还具有防水的功能。

18.3、本发明进一步设计的通风管道与互通管道呈扁平条状,便于增加其与变电组件之间的接触面积,增加其导热性能。

19.4、本发明进一步设计的箱体两侧对称设置有散热扇,所述散热扇镶嵌安装在箱体内壁上,所述散热扇对应的箱体的侧面设置有散热孔,便于利用散热扇将箱式变电站内壁的热量通过散热孔散发出去,方便进一步降低箱式变电站内部的温度。

附图说明

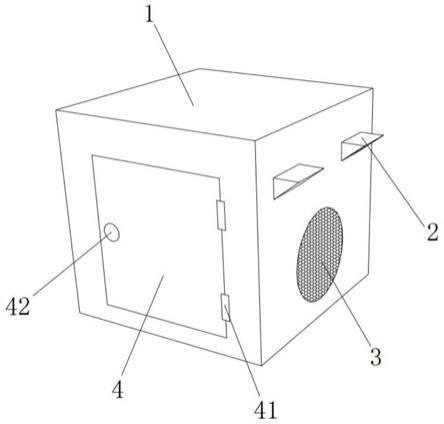

20.图1为一种多重散热的箱式变电站的结构示意图。

21.图2为一种多重散热的箱式变电站的正面剖视图。

22.图3为一种多重散热的箱式变电站的俯视剖视图。

23.图中:1、箱体;2、集风口;3、散热孔;4、检测门;41、铰链;42、把手;5、通风管道;6、散热扇;7、变电组件;8、互通管道。

具体实施方式

24.下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

25.请参阅图1-3,一种多重散热的箱式变电站,包括箱体1,所述箱体1内设置有变电组件7,所述箱体1内位于变电组件7上对称平行设置有至少两个通风管道5,所述通风管道5的端部贯通箱体1前后两端固定安装在箱体1前后两端的侧壁上,所述箱体1内部设置的通风管道5的底部抵接在变电组件7上方;所述箱体1内变电组件7的空隙之中设置有若干弯曲状的互通管道8,所述互通管道8位于对称设置的通风管道5之间,所述互通管道8将通风管道5贯通连接在一起,使得通风管道5与互通管道8之间互相连通,便于增加其导热性能;所述通风管道5前后两端位于箱体1外部设置有集风口2,所述集风口2上端前伸下端回缩呈斜槽状,便于收集冷风使冷风从一端集风口2穿过通风管道5内,再从另一端集风口2穿出,方便将通风管道5内的高温导出,使其温度降低,同时还具有防水的功能;所述通风管道5与互通管道8呈扁平条状,便于增加其与变电组件7之间的接触面积,增加其导热性能;所述通风管道5与互通管道8均采用导热性能良好的金属铜管材料制成,便于进一步增加其导热性能;所述箱体1两侧对称设置有散热扇6,所述散热扇6镶嵌安装在箱体1内壁上,所述散热扇6对应的箱体1的侧面设置有散热孔3,便于利用散热扇6将箱式变电站内壁的热量通过散热孔3散发出去,方便进一步降低箱式变电站内部的温度;所述箱体1前端设置有检测门4,所述检测门4通过铰链41活动安装在箱体1上,所述检测门4上设置有把手42,便于打开检测门4检测和维修箱式变电站内部的变电组件7。

26.本发明的工作原理是:工作时:在箱式变电站工作时,其内部的变电组件7在工作时会产生大量的热量,通过安装在箱式变电站内部的通风管道5和互通管道8,将变电组件7在工作时产生大量的热量通过热辐射形式传递进通风管道5和互通管道8中,由于通风管道5两端贯通箱体1前后两端,互通管道8将通风管道5贯通连接在一起,这样就会使得冷风从通风管道5两端循环穿过,将通风管道5和互通管道8内的热量导出,从而降低通风管道5和互通管道8内的温度,进而降低变电组件7工作温度;同时,由于箱体1两侧对称设置有散热扇6,在箱式变电站工作时同步启动散热扇6,便于利用散热扇6将箱式变电站内壁的热量通过散热孔3散发出去,方便进一步降低箱式变电站内部的温度,能够有效保护箱式变电站内部的变电组件7。

27.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

28.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

29.上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。