1.本技术涉及通信设备的技术领域,具体是涉及声学输出装置及其连接组件。

背景技术:

2.声学输出装置(例如耳机),已广泛地应用于人们的日常生活,其可以与手机、电脑等电子设备配合使用,以便于为用户提供听觉盛宴。其中,按照耳机与电子设备之间的交互方式,耳机一般还可以分为有线式和无线式。对于无线式耳机而言,其除了包括左右两个机芯(用于发声)、主板等电性器件之外,一般还包括电池,上述的电性器件不仅要实现结构上的连接,还要实现电路上的连接。对于部分有线式耳机而言,其一个机芯可以直接经由主板并通过插接线与电子设备实现电路上的连接,另一个机芯则需要借助额外的导线先与主板连接,该额外的导线则从耳机的一端延伸至主板所在的另一端。

技术实现要素:

3.本技术实施例提供了一种用于声学输出装置的连接组件,其中,该连接组件包括基体、多个共形线路和包覆体,基体沿其长度方向呈弯曲形状,在垂直于基体的长度方向的参考截面上,多个共形线路共形设置在基体上,并彼此间隔设置,多个共形线路进一步沿基体的长度方向从基体的第一端延伸至第二端,包覆体包裹在多个共形线路和基体的外围;其中,多个共形线路用于实现分别挂载于基体的第一端和第二端的电性器件之间的电性连接。

4.本技术实施例还提供了一种声学输出装置,其中,该声学输出装置包括电性器件和连接组件,连接组件包括基体、多个共形线路和包覆体,基体沿其长度方向呈弯曲形状,在垂直于基体的长度方向的参考截面上,多个共形线路共形设置在基体上,并彼此间隔设置,多个共形线路进一步沿基体的长度方向从基体的第一端延伸至第二端,包覆体包裹在多个共形线路和基体的外围;其中,基体的第一端和第二端分别挂载有电性器件,多个共形线路用于实现电性器件之间的电性连接。

5.本技术的有益效果是:本技术提供的连接组件在其基体上共形设置多个共形线路,使得共形线路能够紧贴基体,以缩小相关技术中多股导线与弹性金属丝等结构件之间的空间,进而使得连接组件在结构上更加紧凑。

附图说明

6.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

7.图1是本技术提供的声学输出装置一实施例的结构示意图;

8.图2是图1中耳挂组件一实施例的分解结构示意图;

9.图3是图1中耳挂组件另一实施例的分解结构示意图;

10.图4是图2和图3中各个电性器件之间走线一实施例的结构示意图;

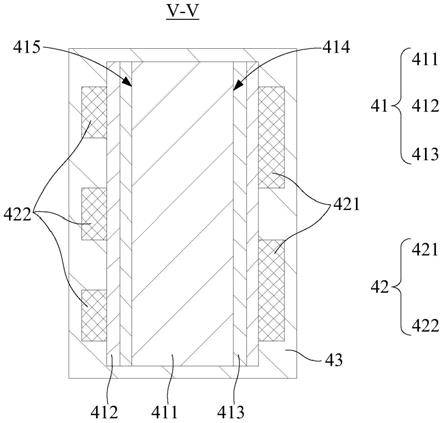

11.图5是图1中连接组件沿着v-v方向的断面结构示意图;

12.图6是图1中连接组件的俯视结构示意图;

13.图7是图5中基体另一实施方式的结构示意图;

14.图8是图5中连接组件另一实施方式的断面结构示意图;

15.图9是图5中第一组共形线路在基体上的正投影结构示意图;

16.图10是图5中第二组共形线路在基体上的正投影结构示意图。

具体实施方式

17.下面结合附图和实施例,对本技术作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本技术,但不对本技术的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本技术的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

18.本技术中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本技术所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

19.参阅图1至图4,图1是本技术提供的声学输出装置10一实施例的结构示意图,图2是图1中耳挂组件20一实施例的分解结构示意图,图3是图1中耳挂组件20另一实施例的分解结构示意图,图4是图2和图3中各个电性器件之间走线一实施例的结构示意图。

20.本技术实施例中,声学输出装置10可以为助听器、听音手环、气导式耳机、骨传导式耳机、头戴式耳机、入耳式耳机等,具体可以挂设于用户的头部或耳部等部位。当声学输出装置10具体挂设于用户的头部时,主要是通过用户的头顶承受声学输出装置10的重量;而当声学输出装置10具体挂设于用户的耳部时,主要是通过用户的耳朵承受声学输出装置10的重量。进一步地,对于头戴式耳机而言,声学输出装置10具体可以为空气传导式声学输出装置或骨传导式声学输出装置。其中,本技术以声学输出装置10为挂设于用户的耳部的骨传导式耳机为例进行示例性的说明。

21.如图1所示,声学输出装置10可以包括两个机芯20、两个耳挂组件30、连接组件40、主板50和电池60。其中,两个耳挂组件30的一端分别连接对应的机芯20,连接组件40的两端分别与两个耳挂组件30远离机芯20的另一端连接。进一步地,两个耳挂组件30可以均呈弯曲状,以便于其分别挂设于用户的两耳;连接组件40也可以呈弯曲状,以便于其绕设于用户的头部后侧,进而便于实现用户佩戴声学输出装置10的使用需求。如此设置,以在声学输出装置10处于佩戴状态时,两个机芯20分别位于用户的头部的左侧和右侧;并在两个耳挂组件30和连接组件40的配合作用下,使得两个机芯20能够夹持用户的头部而与用户的皮肤接触,进而能够基于骨传导技术实现声音的传递。

22.进一步地,主板50和电池60可以设置在同一耳挂组件30内;也可以分别设置在两个耳挂组件30内,具体结构将在后文中进行详细的描述。其中,主板50和电池60可以通过相应的导体与两个机芯20电性连接;前者可以用于控制机芯20的发声(主要是将电信号转化成机械振动),后者可以用于给声学输出装置10(具体可以是两个机芯20)提供电能。当然,

本技术所述的声学输出装置10还可以包括麦克风、拾音器这类传声器,也可以进一步包括蓝牙、nfc(near field communication,近场通信)这类通信器件,它们通过相应的导体与主板50、电池60电性连接,以实现相应的功能。

23.需要说明的是:本技术所述的机芯20设置有两个,两个机芯20均可以发声,主要是为了便于声学输出装置10实现立体声音效,进而改善声学输出装置10的声学表现力。因此,在其它一些对立体声要求并不是特别高的应用场景下,例如听力患者助听、(主持人)直播提词等,声学输出装置10也可以仅设置一个机芯20。

24.如图2或图3所示,耳挂组件30可以包括耳挂壳体31和装饰件32。其中,装饰件32可以通过胶接、卡接、铆接等组装方式中的一种或其组合与耳挂壳体31进行组装。如此设置,以在声学输出装置10处于佩戴状态时,装饰件32位于耳挂壳体31背离机芯20的一侧,也即是位于声学输出装置10的外侧,以便于装饰件32对耳挂壳体31进行装饰,进而增加声学输出装置10的外观美感。

25.进一步地,耳挂壳体31可以包括依次连接的声学输出装置固定部311、弯折过渡部312和容置仓313。其中,声学输出装置固定部311主要是用于固定机芯20,两者可以通过胶接、卡接、铆接等组装方式中的一种或其组合进行组装。弯折过渡部312连接容置仓313和声学输出装置固定部311,并呈弯折状,以便于耳挂组件30挂设于人耳外侧。进一步地,容置仓313远离声学输出装置固定部311的一端可以通过胶接、卡接、螺纹连接等组装方式中的一种或其组合与连接组件40连接,以便于实现耳挂组件30与连接组件40之间的组装。其中,容置仓313的一端呈开口设置,以便用于容纳主板50或电池60。此时,耳挂壳体31还可以包括仓体盖314,仓体盖314盖设在容置仓313的开口端上。进一步地,由于主板50或电池60与机芯20设置在耳挂壳体31的两端,使得耳挂壳体31可以至少在弯折过渡部312开设走线槽315,以便于穿设导体。此时,装饰件32可以嵌入走线槽315,进而覆盖走线槽315内的导体。如此设置,既能够增加声学输出装置10的外观美感,又能够方便地设置走线结构。

26.对于图2所示的耳挂组件30而言,容置仓313可以主要是用于容纳主板50。此时,耳挂组件30还可以包括控制键33和type-c(usb)接口34。其中,控制键33和type-c(usb)接口34可以设置在容置仓313上,以便于两者与主板50电性连接,进而缩短两者之间的走线距离。此时,控制键33和type-c(usb)接口34可以部分裸露在耳挂壳体31外,以便于用户进行相应的操作。如此设置,控制键33可以用于实现声学输出装置10的开启与关闭、音量的调节等功能,type-c(usb)接口34可以用于实现数据传输、充电等功能。此外,耳挂组件30还可以包括指示灯35。其中,指示灯35可以设置在容置仓313上,以便于与主板50连接,进而缩短走线的距离。此时,指示灯35可以部分裸露在耳挂壳体31外,如图2所示;也可以具体包括藏匿在耳挂壳体31内的led光源和部分裸露在耳挂壳体31外的导光件(图2中未示出)。如此设置,指示灯35可以在声学输出装置10充电、电量不足等情景下进行提示。

27.对于图3所示的耳挂组件30而言,容置仓313可以主要是用于容纳电池60。此时,耳挂组件30还可以包括功能按键36,耳挂壳体31还开设有按键适配孔317。其中,装饰件32装配固定在耳挂壳体31的一侧,功能按键36设置在耳挂壳体31背离装饰件32的另一侧,并经按键适配孔317外露;装饰件32进一步以悬臂形式延伸至经按键适配孔317所外露的功能按键36的上方,并能够在外力按压下触发功能按键36。如此设置,功能按键36可以代替上述的控制键33,以简化声学输出装置10的结构;也可以与上述的控制键33共存,并可以用于实现

播放/暂停、ai唤醒等功能,以扩展声学输出装置10的交互能力。

28.进一步地,按键适配孔317可以开设于声学输出装置固定部311,则用户可以在声学输出装置固定部311对功能按键36进行按压操作。此时,耳挂组件30还可以包括密封件37,密封件37设置在功能按键36与声学输出装置固定部311之间。其中,密封件37的材质可以是但不限于硅胶、橡胶等。如此设置,既可以增加声学输出装置固定部311在功能按键36所在区域的防水性能,也可以改善功能按键36的按压触感。

29.需要说明的是:当图2所示的容置仓313主要是用于容纳主板50时,图3所示的容置仓313则可以主要是用于容纳电池60。此时,若图2所示的耳挂组件30对应于声学输出装置10的左耳挂,则图3所示的耳挂组件30可以对应于声学输出装置10的右耳挂;反之,若图2所示的耳挂组件30对应于声学输出装置10的右耳挂,则图3所示的耳挂组件30可以对应于声学输出装置10的左耳挂。换句话说,主板50和电池60可以分别设置在两个耳挂组件30内。如此设置,不仅可以增加电池60的容量,以改善声学输出装置10的续航能力;还可以对声学输出装置10的重量进行均衡,以改善声学输出装置10的佩戴舒适度。进一步地,当声学输出装置10处于佩戴状态时,声学输出装置10将挂在人耳外侧。具体地,机芯20一般位于人耳的前侧,主板50或电池60一般位于人耳的后侧。此时,人耳作为一个支点而支撑声学输出装置10,导致人耳将承受声学输出装置10的大部分重量。用户在长时间佩戴声学输出装置10之后,可以会引起不适感。为此,耳挂壳体31(尤其是弯折过渡部312部分)一般会选择质地较软的材质制成,以便于改善声学输出装置10的佩戴舒适度。其中,耳挂壳体31的材质可以是但不限于聚碳酸酯(polycarbonate,pc)、聚酰胺(polyamides,pa)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(acrylonitrile butadiene styrene,abs)、聚苯乙烯(polystyrene,ps)、高冲击聚苯乙烯(high impact polystyrene,hips)、聚丙烯(polypropylene,pp)、聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,pet)、聚氯乙烯(polyvinyl chloride,pvc)、聚氨酯(polyurethanes,pu)、聚乙烯(polyethylene,pe)、酚醛树脂(phenol formaldehyde,pf)、尿素-甲醛树脂(urea-formaldehyde,uf)、三聚氰胺-甲醛树脂(melamine-formaldehyde,mf)、硅胶等。进一步地,由于耳挂壳体31的质地较软,导致耳挂壳体31存在刚度不足而在外力作用下难以维持其结构,甚至是强度不足而断裂的风险。为此,耳挂壳体31可以(至少在弯折过渡部312部分)内置弹性金属丝(图2及图3中未示出),以便于改善耳挂壳体31的强度,进而增加耳挂壳体31的可靠性。其中,弹性金属丝的材质可以是但不限于弹簧钢、钛合金、钛镍合金、铬钼钢等。此时,耳挂壳体31可以为金属嵌件注塑一体成型结构件。

30.基于上述的详细描述,对于声学输出装置10而言,其可以包括两个机芯20、控制键33、功能按键36、主板50、电池60等电性器件。由于上述电性器件的正常工作,既需要电池60提供的电能,又需要主板50发出的控制指令,使得它们之间需要进行合理的电路设计。除此之外,如图1至图3所示,由于上述电性器件往往均匀地设置于两个耳挂组件30,也即是上述电性器件往往均匀地分布于连接组件40的两端,使得上述电性器件之间的电路设计往往需要借助连接组件40,也即是连接组件40承担了声学输出装置10的部分走线。如图4所示,主板50一侧的机芯20、控制键33等电性器件可以通过导体与主板50实现电性连接,而无需经过连接组件40;电池60一侧的机芯20、功能按键36等电性器件也可以通过导体与电池60实现电性连接,而无需经过连接组件40。然而,电池60与主板50之间的电性连接,电池60一侧的机芯20、功能按键36等电性器件与主板50之间的电性连接,则需要经过连接组件40。相关

技术中,该部分的走线结构往往被设计成多股导线,使得该部分的走线结构较为粗大。此时,当多股导线(其横截面大体呈圆形)与该部分的弹性金属丝等结构件(其横截面大体也呈圆形)配合时,两者之间往往会留有较大的空间,导致该部分的尺寸往往较为粗大。为此,本技术另辟蹊径地将相关技术中的多股导线拆分开,单独地走线,并使之与弹性金属丝等结构件共形,以缩小两者之间的空间,进而使得连接组件40在结构上更加紧凑。

31.共同参阅图5及图6,图5是图1中连接组件40沿着v-v方向的断面结构示意图,图6是图1中连接组件40的俯视结构示意图。需要说明的是:由于连接组件40在整体结构上呈弯曲形状,使得其长度方向并不是一直线,而相应的是一曲线。进一步地,由于图1中所示的v-v方向可以垂直于连接组件40的长度方向,使得图5所示的断面结构所在的平面可以表示垂直于连接组件40(也即是其基体41)的长度方向的参考截面。

32.如图5所示,连接组件40可以包括基体41、多个共形线路42和包覆体43。其中,基体41沿其长度方向呈弯曲形状,使得连接组件40能够挂设于用户的头部或耳部。例如:当连接组件40具体挂设于用户的头部时,声学输出装置10的重量主要是通过用户的头顶承受;而当连接组件40具体挂设于用户的耳部时,声学输出装置10的重量主要是通过用户的耳朵承受。此时,基体41可以主要是对连接组件40起到支撑作用,以维持其基本结构形态,进而在用户佩戴声学输出装置10时,连接组件40可以与两个机芯20、两个耳挂组件30配合以提供夹紧力,以增加佩戴的稳定性、可靠性。进一步地,在垂直于基体41的长度方向的参考截面上,基体41的截面形状可以呈圆形、矩形、梯形等;多个共形线路42可以共形设置在基体41上,并彼此间隔设置。其中,多个共形线路42进一步沿基体41的长度方向从基体41的第一端延伸至第二端,以便于多个共形线路42实现分别挂载于基体41的第一端和第二端的电性器件(例如上述的机芯20、功能按键36、主板50、电池60等)之间的电性连接,进而代替相关技术中的多股导线。此时,为了避免多个共形线路42出现短路的情况,多个共形线路42之间的绝缘阻抗可以不小于10兆欧。进一步地,包覆体43包裹在多个共形线路42和基体41的外围,以保护多个共形线路42及基体41,进而增加连接组件40的使用寿命。其中,包覆体43的材质可以是但不限于聚碳酸酯、聚酰胺、硅胶、橡胶等,质地较软,以增加连接组件40的佩戴舒适性。

33.需要说明的是:本技术所述的共形设置主要是在参考截面上,多个共形线路42与基体41接触的表面的形状彼此大体一致。例如:如图5所示,基体41的表面为平面,多个共形线路42与基体41接触的表面也相应地为平面。再例如:如图7所示,基体41的表面为弧面,多个共形线路42与基体41接触的表面也相应地为弧面;且两者的弯曲方向及曲率半径也大体一致。如此设置,可以有效地缩小相关技术中多股导线(其横截面大体呈圆形)与弹性金属丝等结构件(其横截面大体也呈圆形)之间的空间,进而使得连接组件40在结构上更加紧凑。因此,多个共形线路42可以通过共形电路制作工艺、光刻工艺、电镀工艺、辊印工艺等形成在基体41上。其中,多个共形线路42的材质可以是但不限于金、银、铜、镍、锡、银、钯、铑等或其合金。当然,多个共形线路42也可以为粘贴在基体41上的线材,但两者需要满足共形的结构关系。

34.在一些实施方式中,基体41可以包括弹性金属丝411和包裹在弹性金属丝411的外围的绝缘层412。此时,多个共形线路42共形设置在绝缘层412上。其中,弹性金属丝411的材质可以是但不限于弹簧钢、钛合金、钛镍合金、铬钼钢等;绝缘层412的材质可以是但不限于

乙烯树脂漆类、丙烯酸树脂漆类、聚酯树脂漆类、环氧树脂漆类、聚氨酯漆类、有机元素漆类、橡胶漆类等,也可以是但不限于油脂漆类、天然树脂类、酚醛树脂类、沥青漆类等。此时,绝缘层412可以通过喷射、喷涂、涂布、电泳、气相沉积等方式形成在基体41的表面。进一步地,多个共形线路42可以为贴附固定在绝缘层412上的金属层。

35.进一步地,基体41还可以包括设置在弹性金属丝411和绝缘层412之间的结合层413。其中,结合层413可以是但不限于氯丁橡胶胶粘剂、丁晴橡胶胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶、聚甲基丙烯酸酯胶粘剂、有机硅橡胶胶粘剂等。如此设置,使得结合层413对弹性金属丝411的粘附系数大于绝缘层412对弹性金属丝411的粘附系数,以增加绝缘层412与基体41之间的附着力,也即是绝缘层412可以通过结合层413而更好地附着于弹性金属丝411,进而改善连接组件40在整体结构上的牢固性。

36.需要说明的是:由于弹性金属丝411并非绝缘体,其具有一定导电能力,使得弹性金属丝411还可以进一步用于实现分别挂载于基体41的第一端和第二端的电性器件之间的电性连接。此时,弹性金属丝411不仅能够在结构上支撑整个连接组件40,还能够作为走线结构的一部分而与多个共形线路42配合,使之“一件两用”,进而简化连接组件40的电路结构,节省成本。

37.在其它一些实施方式中,基体41可以为硬质塑胶制件,其可以具有一定的形变量(也即是其弯曲形状对应的曲率可以变小)、结构强度和一定的电绝缘性,进而兼顾连接组件40的佩戴、基体41对连接组件40的支撑和多个共形线路42的电绝缘需求。此时,多个共形线路42可以直接共形设置在基体41上,也可以在两者之间增加结合层413。

38.下面以基体41在参考截面上的形状大体为矩形为例进行示例性的说明:

39.由于多个共形线路42(及弹性金属丝411)需要实现多个电性器件之间的电性连接,使得多个共形线路42可以根据具体的电性连接需求而分成多组,进而合理地布置连接组件40中的走线结构。

40.再次参阅图5,在参考截面上,基体41可以具有相背的第一表面414和第二表面415。此时,第一表面414和第二表面415可以均为平面。其中,在参考截面上,第一表面414和第二表面415的宽度大于第一表面414与第二表面415之间的间距。换句话说,对于基体41而言,其在参考截面上的形状可以为矩形;而对于连接组件40而言,其在长度方向的形状可以呈扁平状,当然还具有一弯曲弧度。如此设置,可以在一定程度上限制连接组件40的旋转自由度,进而避免用户在使用声学输出装置10的过程中,因拉伸、弯折连接组件40等不当操作而造成声学输出装置10的断裂。其中,第一表面414和第二表面415的宽度与第一表面414与第二表面415之间的间距的比值可以为2:1-4:1;优选地,上述比值可以为3:1。在一具体实施方式中,基体41的长度可以为200mm,第一表面414和第二表面415的宽度(也即是基体41的宽度)可以为2.4mm,第一表面414与第二表面415之间的间距(也即是基体41的厚度)可以为0.8mm。进一步地,第一表面414和第二表面415的边缘均可以为圆角,也即是基体41的棱角可以为圆角,进而使得连接组件40的外表面也可以是圆弧过渡,降低不必要的磨损。

41.进一步地,第一表面414和第二表面415中的一个面向基体41的弯曲形状的内侧,第一表面414和第二表面415中的另一个面向基体41的弯曲形状的外侧。例如:如图6所示,第一表面414面向基体41的弯曲形状的内侧,第二表面415面向基体41的弯曲形状的外侧,也即是在连接组件40挂设于用户的头部或耳部时,第一表面414对应地连接组件40部分可

以与用户的皮肤接触,而第二表面415对应地连接组件40部分不与(或很少与)用户的皮肤接触。

42.需要说明的是:在参考截面上,若基体41的截面形状为如图7所示的圆形,则基体41并没有严格意义上的第一表面414和第二表面415。此时,多个共形线路42可以在基体41的周向上均匀分布。

43.基于基体41的基本结构,多个共形线路42可以分成两组。其中,第一组共形线路421共形设置在第一表面414上,第二组共形线路422共形设置在第二表面415上。如此设置,可以充分利用基体41的表面,进而合理地布置连接组件40中的走线结构。进一步地,为了满足多个共形线路42之间的电绝缘性,第一组共形线路421中的共形线路之间的间距不小于0.1mm,第二组共形线路422中的共形线路之间的间距也不小于0.1mm。

44.再次参阅图5,第一组共形线路421中的共形线路的数量可以小于第二组共形线路422中的共形线路的数量;且在参考截面上,第一组共形线路421中的共形线路的截面积可以大于第二组共形线路422中的共形线路的截面积。例如:在参考截面上,每一共形线路沿其所在的第一表面414或第二表面415具有一宽度,且沿垂直于第一表面414或第二表面415的方向具有一厚度;其中,第一组共形线路421中的共形线路的宽度可以大于第二组共形线路422中的共形线路的宽度。当然,第一组共形线路421中的共形线路的厚度也可以大于第二组共形线路422中的共形线路的厚度。此时,在多个共形线路42的电阻率大体相等的情况下,第一组共形线路421中的共形线路可以具有更小的电阻值。本技术的发明人在长期的研究中发现:为了满足声学输出装置10中各个电性器件之间的电性连接,并尽可能地降低阻抗,第一组共形线路421中的共形线路的电阻值可以不超过100毫欧,第二组共形线路422中的共形线路的电阻值可以不超过500毫欧。类似地,第二组共形线路422中的共形线路的数量也可以小于第一组共形线路421中的共形线路的数量,且在参考截面上,第二组共形线路422中的共形线路的截面积可以大于第一组共形线路421中的共形线路的截面积。

45.进一步地,结合图1至图4,第一组共形线路421中的共形线路可以用于实现挂载于基体41的第一端的电池60和挂载于基体41的第二端的主板50之间的电性连接。如此设置,由于type-c(usb)接口34可以设置在主板50一侧,使得电池60在充电的过程中,电能需要经过连接组件40中的共形线路(具体可以为第一组共形线路421)进行传输;那么在第一组共形线路421中的共形线路的电阻值小于第二组共形线路422中的共形线路的电阻值的情况下,利用第一组共形线路421进行充电过程中的电能输送,不仅可以降低电能的损耗,还可以改善声学输出装置10在充电过程中的发热问题。

46.在一些实施方式中,结合图4及图5,第一组共形线路421中的共形线路的数量可以为两个,第二组共形线路422中的共形线路的数量可以为三个。其中,第一组共形线路421中的共形线路用于在电池60和主板50之间形成电流回路;第二组共形线路422中的两个相互配合,且剩余的一个与弹性金属丝411配合,以分别在主板50与挂载于基体41的第一端的机芯20(也即是靠近电池60一侧的机芯20)之间和主板50与挂载于基体41的第一端的功能按键36之间形成电流回路。

47.进一步地,在参考截面上,第一表面414的宽度和第二表面415的宽度可以相等。如此设置,以在第二组共形线路422中的共形线路能够满足相应的电性器件的信号传输的情况下,第一组共形线路421中的共形线路的宽度可以做到尽可能地大,进而能够尽可能地降

低第一组共形线路422中的共形线路的电阻值。当然,在参考截面上,第一表面414的宽度和第二表面415的宽度可以不相等。如此设置,以在第二组共形线路422中的共形线路能够满足相应的电性器件的信号传输,第一组共形线路421中的共形线路也能够满足相应的电性器件的信号传输的情况下,通过减小第一表面414或第二表面415的宽度,可以节省材料,降低连接组件40的成本。

48.在其它一些实施方式中,结合图4及图8,第一组共形线路421中的共形线路的数量可以为两个,第二组共形线路422中的共形线路的数量为四个。其中,第一组共形线路421中的共形线路用于在电池60和主板50之间形成电流回路;第二组共形线路422中的共形线路两两配合,也即是进一步分成两组,以分别在主板50与挂载于基体41的第一端的机芯20(也即是靠近电池60一侧的机芯20)之间形成电流回路,在主板50与挂载于基体41的第一端的功能按键36之间形成电流回路。

49.共同参阅图9及图10,图9是图5中第一组共形线路421在基体41上的正投影结构示意图,图10是图5中第二组共形线路422在基体41上的正投影结构示意图。

50.如图9及图10所示,由于第一组共形线路421中的共形线路的宽度(如图9中w1所示的尺寸)可以大于第二组共形线路422中的共形线路的宽度(如图10中w2所示的尺寸),使得第一组共形线路421中的共形线路的两端可以不用设置焊盘(例如图10中所示的方形耳),以简化第一组共形线路421的结构。不同的是:由于第二组共形线路422中的共形线路的宽度w2较小,为了满足第二组共形线路422中的共形线路与其它电性器件之间的焊接需求,第二组共形线路422中的共形线路的两端分别设置有焊盘,如图10所示,以增加第二组共形线路422中的共形线路与其它电性器件焊接时两者之间的接触面积,进而避免在焊接过程中出现虚焊等不良现象。

51.以上所述仅为本技术的部分实施例,并非因此限制本技术的保护范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效装置或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。