1.本实用新型属于真空脱水装置技术领域,具体涉及一种高耐水性水性聚氨酯胶粘剂制备用真空脱水装置。

背景技术:

2.聚氨酯胶粘剂是指在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-nhcoo-)或异氰酸酯基(-nco)的胶粘剂。聚氨酯胶粘剂分为多异氰酸酯和聚氨酯两大类。多异氰酸酯分子链中含有异氰基(

‑

nco)和氨基甲酸酯基(

‑

nh

‑

coo

‑

),故聚氨酯胶粘剂表现出高度的活性与极性。与含有活泼氢的基材,如泡沫、塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料,以及金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有优良的化学粘接力,由于聚氨酯胶粘剂化学性质及其活泼,能与水甚至潮湿空气中的微量水分发生反应,使预聚物的粘度增大,进而使预聚物的贮存稳定性显著下降。因此,在聚氨酯生产过程中,需对聚酯多元醇进行脱水处理。

技术实现要素:

3.现有的高耐水性水性聚氨酯胶粘剂制备用的真空脱水装置,能耗较高,聚氨酯胶粘剂中分离出的水蒸气无法得到有效的回收利用。本实用新型提供了一种高耐水性水性聚氨酯胶粘剂制备用真空脱水装置,可利用回收水蒸气的热量对物料进行供热,相较于完全依赖电加热的此类装置,可起到很好的节能效果,可对聚氨酯胶粘体中分离出的水分进行回收利用,利用水蒸气的冷凝水对过热的物料进行降温。

4.本实用新型提供如下技术方案:一种高耐水性水性聚氨酯胶粘剂制备用真空脱水装置,包括支撑架,所述支撑架的底部固定安装有安装板,所述安装板的顶部固定安装有冷凝水收集箱和电机,所述电机的顶部固定安装有第一皮带轮,所述支撑架的顶部固定安装有真空脱水装置本体,所述真空脱水装置本体的顶板和底板均贯通有孔并通过孔卡接有密封轴承,所述密封轴承的内环中卡接有搅拌换热装置,所述真空脱水装置本体的内腔中固定安装有电加热棒,所述真空脱水装置本体的右侧连接有排气管,所述排气管的右侧固定连接有真空泵,所述真空泵的顶端固定连接第一电动三通阀,所述第一电动三通阀的上端口固定连接有第一连接管,所述第一连接管的另一端与第二电动三通阀固定连接,所述第二电动三通阀的下端口通过旋转接头与所述搅拌换热装置的顶部转动连接,所述第二电动三通阀的上端口与冷凝水输送管固定连接,所述冷凝水输送管的另一端与水泵的出水口固定连接,所述水泵的入水口与所述冷凝水收集箱的后侧出水口固定连接,所述第一电动三通阀的右端口固定连接有第二连接管,所述第二连接管的另一端连接有冷凝器,所述冷凝器的底部连接有第三连接管,所述第三连接管的另一端与所述冷凝水收集箱的右侧入水口连接,所述冷凝水收集箱的顶部设有搅拌换热装置连接管,所述搅拌换热装置连接管的顶部通过旋转接头与所述搅拌换热装置的底部转动连接。

5.其中,所述真空脱水装置本体的左侧壁上部连接有进料斗,所述真空脱水装置本体的底部连接有出料装置。

6.其中,所述出料装置包括出料管,所述出料管的底部固定连接有卸料阀门;当真空脱水装置本体中的物料完成脱水后,打开卸料阀门即可将物料排出。

7.其中,所述进料斗的顶部铰接有密封盖;通过密封盖可以对进料斗进行密封。

8.其中,所述搅拌换热装置包括与所述真空脱水装置本体的顶板和底板上的密封轴承卡接固定的上连接管和下连接管,所述上连接管的底部贯穿入所述真空脱水装置本体内部并与分流空心盘固定连接,所述下连接管的顶部贯穿入所述真空脱水装置本体内部并与合流空心盘固定连接,所述分流空心盘和所述合流空心盘之间连接有搅拌换热管,所述下连接管的外侧套接有第二皮带轮,所述第二皮带轮与所述第一皮带轮之间通过皮带固定连接;通过上连接管、分流空心盘、搅拌换热管、合流空心盘、下连接管组成的通道可以使回收的水蒸气经过,也可以使用于对物料降温的冷凝水经过。

9.其中,所述真空脱水装置本体的内部固定安装有温度传感器,所述真空脱水装置本体的左侧固定安装有显示控制装置;所述温度传感器用于感应真空脱水装置本体内物料的温度。

10.其中,所述显示控制装置上设有控制按键和显示屏;显示控制装置的内部还设有plc控制器,显示控制装置与第一电动三通阀、第二电动三通阀、半导体制冷装置、电机、电加热棒、温度传感器、水泵、真空泵电性连接,用于控制各装置的运行。

11.其中,所述冷凝水收集箱的底部安装有半导体制冷装置;半导体制冷装置用于对冷凝水收集箱中的冷凝水进行降温。

12.本实用新型的有益效果是:

13.打开密封盖,通过进料斗将待脱水的聚氨酯胶粘剂倾倒入真空脱水装置本体中,打开电机、真空泵和电加热棒,并将第一电动三通阀调整至连通真空泵和第一连接管的状态,将第二电动三通阀调整至连通第一连接管和搅拌换热装置中的上连接管的状态,通过真空泵将真空脱水装置本体的内部抽真空,同时电加热棒对真空脱水装置本体中的物料进行加热,而电机通过第一皮带轮、皮带和第二皮带轮的传动带动搅拌换热装置转动,利用搅拌换热管对物料进行搅拌,提升电加热棒对物料加热的均匀性,从而提高脱水效率;

14.在真空状态下,聚氨酯胶粘剂中的水分沸点降低,配合电加热棒的加热,可快速进行水分的蒸发,从聚氨酯胶粘剂中分离的水蒸气通过真空泵抽出,并经第一连接管输入上连接管中,经过上连接管进入分流空心盘,并分流至各个搅拌换热管中,利用通过搅拌动作与物料充分接触的搅拌换热管,将回收的水蒸气中的热量传导至物料中,此时可关闭电加热棒或降低电加热棒的功率,利用回收水蒸气的热量对物料进行供热,使物料中一直有热量供水分吸收达到气化生成水蒸气,相较于完全依赖电加热的此类装置,可起到很好的节能效果;

15.本装置在使用前预先向冷凝水收集箱中注入适量清水备用,搅拌换热管中的水蒸气将热量传导至物料中后发生冷凝,冷凝水流入合流空心盘中并最终经过下连接管、搅拌换热装置连接管流入冷凝水收集箱中,本装置可通过半导体制冷装置对冷凝水收集箱中的水进行降温,当温度传感器感应到真空脱水装置本体中发生温度过高的情况时,通过显示控制装置上的控制按键控制第一电动三通阀调节至连通第一连接管和第二连接管,将第二电动三通阀调节至连通冷凝水输送管和搅拌换热装置中的上连接管,控制水泵运行,利用水泵将冷凝水收集箱中的水抽出,通过冷凝水输送管输送至上连接管中,并通过分流空心

盘输入各个搅拌换热管中,利用经过半导体制冷装置降温后的冷水对物料进行降温,冷凝水通过合流空心盘、下连接管和搅拌换热装置连接管流回冷凝水收集箱中,在此期间,真空泵抽出的水蒸气通过第二连接管进入冷凝器冷凝,冷凝水通过第三连接管流入冷凝水收集箱中,综上所述,本装置在可以防止聚氨酯胶粘体因过热发生分解、糊化导致影响产品质量的同时,还可对聚氨酯胶粘体中分离出的水分进行回收利用,利用水蒸气的冷凝水对过热的物料进行降温。

16.该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

附图说明

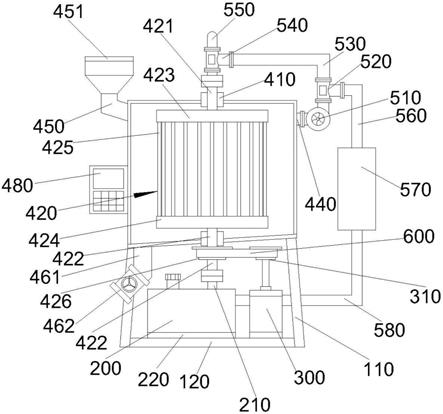

17.图1为本实用新型的正视剖面结构示意图;

18.图2为本实用新型的左视剖视结构示意图;

19.图3为本实用新型的右视结构示意图;

20.图4为本实用新型的左视结构示意图;

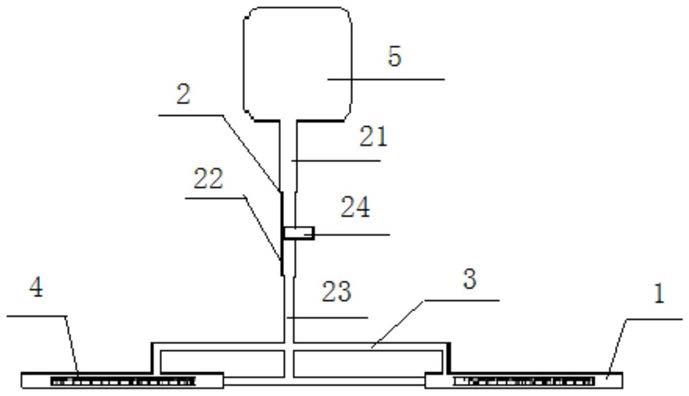

21.图5为本实用新型中搅拌换热装置的正视结构示意图;

22.图6为本实用新型中搅拌换热装置的仰视结构示意图。

23.图中:110、支撑架;120、安装板;200、冷凝水收集箱;210、搅拌换热装置连接管;220、半导体制冷装置;300、电机;310、第一皮带轮;400、真空脱水装置本体;410、密封轴承;420、搅拌换热装置;421、上连接管;422、下连接管;423、分流空心盘;424、合流空心盘;425、搅拌换热管;426、第二皮带轮;430、电加热棒;440、排气管;450、进料斗;451、密封盖;461、出料管;462、卸料阀门;470、温度传感器;480、显示控制装置;510、真空泵;520、第一电动三通阀;530、第一连接管;540、第二电动三通阀;550、冷凝水输送管;560、第二连接管;570、冷凝器;580、第三连接管;600、皮带;700、水泵。

具体实施方式

24.请参阅图1

‑

图6,本实用新型提供以下技术方案:一种高耐水性水性聚氨酯胶粘剂制备用真空脱水装置,包括支撑架110,所述支撑架110的底部固定安装有安装板120,所述安装板120的顶部固定安装有冷凝水收集箱200和电机300,所述电机300的顶部固定安装有第一皮带轮310,所述支撑架110的顶部固定安装有真空脱水装置本体400,所述真空脱水装置本体400的顶板和底板均贯通有孔并通过孔卡接有密封轴承410,所述密封轴承410的内环中卡接有搅拌换热装置420,所述真空脱水装置本体400的内腔中固定安装有电加热棒430,所述真空脱水装置本体400的右侧连接有排气管440,所述排气管440的右侧固定连接有真空泵510,所述真空泵510的顶端固定连接第一电动三通阀520,所述第一电动三通阀520的上端口固定连接有第一连接管530,所述第一连接管530的另一端与第二电动三通阀540固定连接,所述第二电动三通阀540的下端口通过旋转接头与所述搅拌换热装置420的顶部转动连接,所述第二电动三通阀540的上端口与冷凝水输送管550固定连接,所述冷凝水输送管550的另一端与水泵700的出水口固定连接,所述水泵700的入水口与所述冷凝水收集箱200的后侧出水口固定连接,所述第一电动三通阀520的右端口固定连接有第二连接管560,所述第二连接管560的另一端连接有冷凝器570,所述冷凝器570的底部连接有第三连接管580,所述第三连接管580的另一端与所述冷凝水收集箱200的右侧入水口连接,所述

冷凝水收集箱200的顶部设有搅拌换热装置连接管210,所述搅拌换热装置连接管210的顶部通过旋转接头与所述搅拌换热装置420的底部转动连接;冷凝水收集箱200的顶部设有加水口。

25.本实施方案中:

26.所述真空脱水装置本体400的左侧壁上部连接有进料斗450,所述真空脱水装置本体400的底部连接有出料装置。

27.所述出料装置包括出料管461,所述出料管461的底部固定连接有卸料阀门462;当真空脱水装置本体400中的物料完成脱水后,打开卸料阀门462即可将物料排出。

28.所述进料斗450的顶部铰接有密封盖451;通过密封盖451可以对进料斗450进行密封。

29.所述搅拌换热装置420包括与所述真空脱水装置本体400的顶板和底板上的密封轴承410卡接固定的上连接管421和下连接管422,所述上连接管421的底部贯穿入所述真空脱水装置本体400内部并与分流空心盘423固定连接,所述下连接管422的顶部贯穿入所述真空脱水装置本体400内部并与合流空心盘424固定连接,所述分流空心盘423和所述合流空心盘424之间连接有搅拌换热管425,所述下连接管422的外侧套接有第二皮带轮426,所述第二皮带轮426与所述第一皮带轮310之间通过皮带600固定连接;通过上连接管421、分流空心盘423、搅拌换热管425、合流空心盘424、下连接管422组成的通道可以使回收的水蒸气经过,也可以使用于对物料降温的冷凝水经过。

30.所述真空脱水装置本体400的内部固定安装有温度传感器470,所述真空脱水装置本体400的左侧固定安装有显示控制装置480;所述温度传感器470用于感应真空脱水装置本体400内物料的温度。

31.所述显示控制装置480上设有控制按键和显示屏;显示控制装置480的内部还设有plc控制器,显示控制装置480与第一电动三通阀520、第二电动三通阀540、半导体制冷装置220、电机300、电加热棒430、温度传感器470、水泵700、真空泵510电性连接,用于控制各装置的运行。

32.所述冷凝水收集箱200的底部安装有半导体制冷装置220;半导体制冷装置220用于对冷凝水收集箱200中的冷凝水进行降温。

33.本实用新型的工作原理及使用流程:预先向冷凝水收集箱200中注入适量清水备用,打开密封盖451,通过进料斗450将待脱水的聚氨酯胶粘剂倾倒入真空脱水装置本体400中,打开电机300、真空泵510和电加热棒430,并将第一电动三通阀520调整至连通真空泵510和第一连接管530的状态,将第二电动三通阀540调整至连通第一连接管530和搅拌换热装置420中的上连接管421的状态,通过真空泵510将真空脱水装置本体400的内部抽真空,同时电加热棒430对真空脱水装置本体400中的物料进行加热,而电机300通过第一皮带轮310、皮带600和第二皮带轮426的传动带动搅拌换热装置420转动,利用搅拌换热管425对物料进行搅拌,提升电加热棒430对物料加热的均匀性,在真空状态下,聚氨酯胶粘剂中的水分沸点降低,配合电加热棒430的加热,可快速进行水分的蒸发,从聚氨酯胶粘剂中分离的水蒸气通过真空泵510抽出,并经第一连接管530输入上连接管421中,经过上连接管421进入分流空心盘423,并分流至各个搅拌换热管425中,利用通过搅拌动作与物料充分接触的搅拌换热管425,将回收的水蒸气中的热量传导至物料中,此时可关闭电加热棒430或降低

电加热棒430的功率,利用回收水蒸气的热量对物料进行供热,使物料中一直有热量供水分吸收达到气化生成水蒸气,相较于完全依赖电加热的此类装置,可起到很好的节能效果,搅拌换热管425中的水蒸气将热量传导至物料中后发生冷凝,冷凝水流入合流空心盘424中并最终经过下连接管422、搅拌换热装置连接管210流入冷凝水收集箱200中,本装置可通过半导体制冷装置220对冷凝水收集箱200中的水进行降温,当温度传感器470感应到真空脱水装置本体400中发生温度过高的情况时,通过显示控制装置480上的控制按键控制第一电动三通阀520调节至连通第一连接管530和第二连接管560,将第二电动三通阀540调节至连通冷凝水输送管550和搅拌换热装置420中的上连接管421,控制水泵700运行,利用水泵700将冷凝水收集箱200中的水抽出,通过冷凝水输送管550输送至上连接管421中,并通过分流空心盘423输入各个搅拌换热管425中,利用经过半导体制冷装置220降温后的冷水对物料进行降温,冷凝水通过合流空心盘424、下连接管422和搅拌换热装置连接管210流回冷凝水收集箱200中,在此期间,真空泵510抽出的水蒸气通过第二连接管560进入冷凝器570冷凝,冷凝水通过第三连接管580流入冷凝水收集箱200中,综上所述,本装置在可以防止聚氨酯胶粘体因过热发生分解、糊化导致影响产品质量的同时,还可对聚氨酯胶粘体中分离出的水分进行回收利用,利用水蒸气的冷凝水对过热的物料进行降温。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。