技术特征:

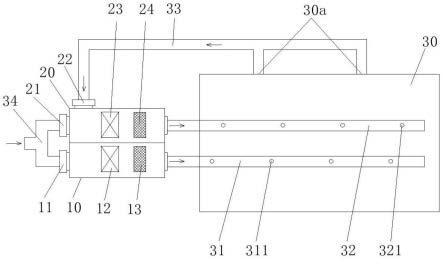

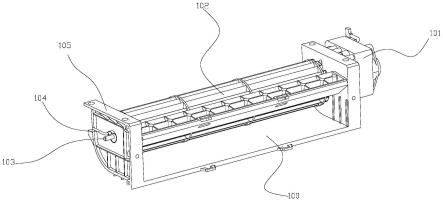

1.新回风多通道变风量智能通风空调机组,其特征在于,包括新风通风机组、回风空调机组和控制系统;所述新风通风机组具有能够与新风进风管相连的第一入口、以及能够与室内新风送风管相连的第一出口,所述第一入口处设有第一新风阀;所述回风空调机组具有能够与新风进风管相连的第二入口、能够与室内回风送风管相连的第二出口、以及能够通过回风管与室内的回风口相连的第三入口,所述第二入口处设有第二新风阀,所述第三入口处设有回风阀;所述控制系统包括用于测量室外温度的室外温度传感器、用于测量室内温度的室内温度传感器、以及用于测量室内co2浓度的室内co2传感器,所述室外温度传感器、室内温度传感器和室内co2传感器的信号输出端与控制器的输入端相连,控制器的输出控制端与新风通风机组、回风空调机组、第一新风阀、第二新风阀和回风阀的使能端分别相连。2.根据权利要求1所述的新回风多通道变风量智能通风空调机组,其特征在于,所述新风通风机组包括设在连接第一入口和第一出口的管路上的第一表冷器和新风风机,所述新风风机的使能端与控制器相连,所述新风风机能够通过新风进风管将室外新风输送至室内新风送风管;所述回风空调机组包括设在连接第二入口和第二出口的管路上的第二表冷器和回风风机,所述第二表冷器和回风风机也位于连接第三入口和第二出口的管路上,所述回风风机的使能端与控制器相连,所述回风风机能够通过回风管抽出室内回风并将回风输送至室内回风送风管,所述回风风机也能够通过新风进风管将室外新风输送至室内回风送风管。3.根据权利要求2所述的新回风多通道变风量智能通风空调机组,其特征在于,所述回风风机包括第一回风风机和第二回风风机,所述第一回风风机设在连接所述第二入口和第二出口的管路上、同时所述第一回风风机也设在连接所述第三入口和第二出口的管路上,所述第二回风风机仅设在连接第二入口和第二出口的管路上,所述第一回风风机和第二回风风机之间沿空气的流动方向还依次的设有与排风管路相连的排风阀、以及用于控制第一回风风机和第二回风风机之间的管路通断的第三风阀;所述控制系统还包括用于探测室内气压与外界气压差值的压差传感器,所述压差传感器的信号输出端与控制器的输入端相连,第一回风风机、第二回风风机、排风阀和第三风阀的使能端与控制器的输出控制端与分别相连。4.用于权利要求2所述的新回风多通道变风量智能通风空调机组的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:模式识别:依据所述室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行该通风空调机组运行工况的模式识别,分为通风季节和采暖空调季节;通风季节:控制器根据室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行逻辑判断,当t

v.set1

≤t

w

≤t

v.set2

时,判断采用通风方式,开启所述第一新风阀和新风风机,关闭所述第二新风阀、回风阀和回风风机;根据所述室内温度传感器探测值t

m

与室内温度设定值t

n

比较确定风量g1;根据所述室内co2传感器探测值c和设定co2浓度值c0比较确定风量g2;根据所述室内温度传感器探测的室内温度值t

m

和室内co2传感器探测的co2浓度值c分别确定风量的最大值(max(g1,g2))调节所述新风风机的转速;

当所述新风风机在最大转速运行时,室内温度和co2浓度仍大于室内温度设定值t

n

和co2浓度设定值c0时,开启所述第二新风阀,关闭回风阀,打开并调控回风风机的转速,直至室内温度和co2浓度满足设定要求;采暖空调季节:控制器根据室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行逻辑判断,当t

w

<t

v.set1

或t

w

>t

v.set2

时,判断采用采暖空调方式,开启所述第一新风阀、新风风机、回风阀和回风风机,关闭第二新风阀;根据所述室内co2传感器探测的co2浓度值c和设定co2浓度值c0控制所述新风风机转速,直至室内co2浓度满足设定要求;根据所述室外温度传感器测得的室外温度t

w

和新风通风机组的新风出风温度设定值t

x,set

调控所述第一表冷器的水阀开度大小,根据所述室内温度传感器探测值t

m

与室内温度设定值t

n

调节所述第二表冷器的水阀开度大小,直至室内温度满足设定要求。5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,确定风量g1的具体逻辑为:当t

m

>t

n

△

t时,增大通风量;当t

n

‑△

t<t

m

≤t

n

△

t时,保持通风量不变;当t

m

≤t

n

‑△

t时,减小通风量。6.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,确定风量g2的具体逻辑为:当c>c0

△

c时,增大通风量;当c0‑△

c<c≤c0

△

c时,保持通风量不变;当c≤c0‑△

c时,减小通风量。7.根据权利要求4-6中任一项所述的控制方法,其特征在于,调节新风风机转速的具体逻辑为:当c>c0

△

c时,增大新风风机转速;当c0‑△

c<c≤c0

△

c时,保持新风风机转速不变;当c≤c0‑△

c时,减小新风风机转速。8.用于权利要求3所述的新回风多通道变风量智能通风空调机组的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:模式识别:依据所述室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行该通风空调机组运行工况的模式识别,分为通风季节和采暖空调季节;通风季节:控制器根据室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行逻辑判断,当t

v.set1

≤t

w

≤t

v.set2

时,判断采用通风方式,开启所述第一新风阀、新风风机、回风阀、第一回风风机和排风阀,关闭所述第二新风阀、第三风阀和第二回风风机;根据所述室内温度传感器探测值t

m

与室内温度设定值t

n

比较确定风量g1;根据所述室内co2传感器探测的co2浓度值c和设定co2浓度值c0比较确定风量g2;根据所述室内温度传感器探测的室内温度值t

m

和室内co2传感器探测的co2浓度值c分别确定风量的最大值(max(g1,g2))调节所述新风风机的转速;根据所述压差传感器探测室内气压与外界气压差值

△

p,与室内压差设定值

△

p0比较,调节所述第一回风风机的转速;当所述新风风机在最大转速运行时,室内温度和co2浓度仍大于室内温度设定值t

n

和co2浓度设定值c0时,开启所述第二新风阀和第二回风风机,关闭第三风阀,同时根据压差传感器探测值

△

p与室内压差设定值

△

p0关系,调节所述第一回风风机的转速以保证室内压差;采暖空调季节:控制器根据室外温度传感器测得的室外温度t

w

进行逻辑判断,当t

w

<t

v.set1

或t

w

>t

v.set2

时,判断采用采暖空调方式,开启所述第一新风阀、新风风机、回风阀、排风阀、第三风阀、第一回风风机和第二回风风机,关闭第二新风阀;

根据所述室内co2传感器探测的co2浓度c和设定co2浓度值c0控制所述新风风机转速,直至室内co2浓度满足设定要求;根据所述室外温度传感器测得的室外温度t

w

和新风通风机组的新风出风温度设定值t

x,set

调控所述第一表冷器的水阀开度大小,根据所述室内温度传感器探测值t

m

与室内温度设定值t

n

调节所述第二表冷器的水阀开度大小,直至室内温度满足设定要求;根据压差传感器探测的压差值

△

p,与室内压差设定值

△

p0比较,调节排风阀的开度与第一回风风机的转速以保证室内压差。9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,调节第一回风风机转速的具体逻辑为:1)对于室内压差设定值

△

p0>0,当

△

p>

△

p0 δp时,增大第一回风风机转速;当

△

p

0-δp<

△

p≤

△

p0 δp时,保持第一回风风机转速不变;当

△

p≤

△

p

0-δp时,减小第一回风风机转速;2)对于室内压差设定值

△

p0<0,当|

△

p|>|

△

p0| δp时,减小第一回风风机转速;当|

△

p0|-δp<|

△

p|≤|

△

p0| δp时,保持第一回风风机转速不变;当|

△

p|≤|

△

p0|-δp时,增大第一回风风机转速。10.根据权利要求8或9所述的控制方法,其特征在于,调节排风阀的开度和第一回风风机转速的具体逻辑为:1)对于室内压差设定值

△

p0>0,当

△

p>

△

p0 δp时,增大第一回风风机转速和排风阀开度;当

△

p

0-δp<

△

p≤

△

p0 δp时,保持第一回风风机转速和排风阀开度不变;当

△

p≤

△

p

0-δp时,减小第一回风风机转速和排风阀开度;2)对于室内压差设定值

△

p0<0,当|

△

p|>|

△

p0| δp时,减小第一回风风机转速和排风阀开度;当|

△

p0|-δp<|

△

p|≤|

△

p0| δp时,保持第一回风风机转速和排风阀开度不变;当|

△

p|≤|

△

p0|-δp时,增大第一回风风机转速和排风阀开度。

技术总结

本发明提出了一种新回风多通道变风量智能通风空调机组及控制方法,所述的通风空调机组包括新风通风机组、回风空调机组和控制系统,新风通风机组具有与新风进风管相连的设有第一新风阀的第一入口、以及与室内新风送风管相连的第一出口;回风空调机组具有与新风进风管相连的设有第二新风阀的第二入口、与室内回风送风管相连的第二出口、以及能够通过回风管与室内的回风口相连的设有回风阀的第三入口。本发明的通风空调机组能够实现新风和回风的独立变风量处理,适用于需要进行温度、空气品质以及压差动态调控的场合;工程应用时,只需要将该通风空调机组与新风进风管、室内新风送风管、回风管和室内回风送风管相连即可。回风管和室内回风送风管相连即可。回风管和室内回风送风管相连即可。

技术研发人员:居发礼

受保护的技术使用者:重庆山那里环境科技有限公司

技术研发日:2022.09.13

技术公布日:2022/11/29

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。